学在中大,追求卓越,中大有哪些拔尖创新人才培养基地,为拔尖班学子提供什么样的特色培养?今天小编就来给大家介绍一下!

Q1:中大有多少个拔尖基地班,覆盖哪些学科专业呢?

中山大学共有11个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,总数位居全国高校并列第四。

|

入选年度 |

基地名称 |

|

2019 |

物理学拔尖学生培养基地 |

|

生物科学拔尖学生培养基地 |

|

|

基础医学(陈心陶)拔尖学生 培养基地 |

|

|

历史学拔尖学生培养基地 |

|

|

2020 |

数学拔尖学生培养基地 |

|

化学拔尖学生培养基地 |

|

|

中国语言文学拔尖学生培养基地 |

|

|

2021 |

海洋科学拔尖学生培养基地 |

|

计算机科学拔尖学生培养基地 |

|

|

哲学拔尖学生培养基地 |

|

|

经济学拔尖学生培养基地 |

中山大学入选“拔尖计划2.0”基地名单

Q2:中大建设拔尖基地的历史怎么样?采用怎样的培养机制?

“拔尖计划”启动于2009年,全称“基础学科拔尖学生培养试验计划”,旨在以培养中国自己的学术大师为目标,推动形成中国特色、世界水平的基础学科拔尖人才培养体系,促进一批勇攀科学高峰、推动科学文化发展的优秀拔尖人才崭露头角。

中山大学于2009年入选了首批“基础学科拔尖学生培养试验计划”高校,在数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学五个基础学科中实施该培养计划,以“给天才留空间”为指导思想,在选才、培养、育人和管理等方面进行卓越有成效的改革,为优秀学生个性的充分发挥、潜能的充分发掘提供良好的发展空间,营造成长成才的土壤,让有潜质的拔尖学生能更好地“冒”出来。“拔尖计划1.0”共计培养毕业生390名,毕业深造率近100%,前往剑桥大学、耶鲁大学、爱丁堡大学、伦敦帝国学院、康奈尔大学、哥伦比亚大学、新加坡国立大学、香港大学、清华大学、北京大学等国内外顶尖学府攻读硕士、博士学位。

2018年,在前期十年探索的基础上,教育部启动实施拔尖计划2.0,拟在“拔尖计划1.0 ”基础上进一步拓展范围、增加数量、提高质量、创新模式。中山大学是入选“拔尖计划2.0”的第一批高校,在科学选鉴人才、强化使命驱动、注重大师引领、创新学习方式、促进科教融合、重视国际化培养和本研贯通培养、改革教学管理机制等方面开展了积极探索和实践,着力打造科学选评与动态进出相结合、专业培养与学科交叉相结合、思想引领与学术成长相结合、个人发展与社会责任相结合、集中管理与分散管理相结合的基础科学拔尖学生人才培养模式。

Q3:入校后我怎样才能进入拔尖基地班?

大一学年期间,各拔尖基地集中组织学生报名,选拔优秀学生进入拔尖班专门培养,而后每学年进行年度考核和动态培养管理,普通班同学仍有机会进入拔尖班,实现梦想,服务国家战略。

自“拔尖计划2.0”实施以来,已发掘、培养一批有坚定理想信念,浓厚专业志趣、远大未来志向的学生;放眼未来,“拔尖计划2.0”不仅要培养拔尖人才,更要带动本科教学质量的整体提升,助力我国建设成为世界主要科学中心和创新高地。

01物理学拔尖学生培养基地

学院网址:https://spe.sysu.edu.cn/

中山大学物理学拔尖学生培养基地依托于物理学院。

中山大学物理学科自2009年首批实施国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”(即拔尖计划1.0),并于2019年再次首批入选“基础学科拔尖学生培养计划2.0”基地。

中山大学物理学拔尖学生培养基地将以“扎根中国大地,建设世界一流物理学科”为目标,深入探索物理学科拔尖学生培养新模式,努力把基地建设成为新时代科学精神之源头、创新学术之高地、杰出人才之摇篮,带动物理学人才培养质量的整体提升。基地围绕“选、培、评”三个人才培养关键环节,坚持严格遴选、动态进出、高位培养、多维评价的原则对学生进行高标准培育。

2021年,物理学院建设了由开放实验室和阅览讨论室组成的物理学拔尖人才培养基地,总面积500余平方米,较好地支持拔尖班同学开展日常学习和学术竞赛活动,满足学生自主学习、科学研究和文化建设需求。

其中开放物理实验室直接支持拔尖实验课程,为拔尖班学生提供专属的实验空间,充分发挥自主设计实验的自由度,培养学生的动手能力和创新能力。

拔尖班专属阅览讨论室为拔尖班理论课程提供小班教学和创新教学环境,同时也为学生提供日常学习讨论、举办学术活动、讲座交流的物理空间,旨在形成自由讨论、辩论和交流的氛围,培养学生的思辨精神和能力。

02生物科学拔尖学生培养基地

学院网址:https://lifesciences.sysu.edu.cn/

中山大学生物科学拔尖学生培养基地依托于生命科学学院。

生命科学学院目前设有生物科学、生物技术、生态学和整合科学四个本科专业,其中三个本科专业均入选“双万计划”国家一流本科建设点,生物科学类入选首批拔尖计划2.0,生物科学和生态学专业入选首批强基计划。拥有一个国家级实验教学示范中心、国家二级博物馆和“基础生物学”“生命科学与技术”两个国家级教学基地,建有教育部黑石顶森林生态系统研究中心等多个校外教学科研基地,教学条件优越。

学院师资力量雄厚,有教授、研究员83人,副教授、副研究员71人,其中院士2名、国家高层次人才30余人,全国农业产业体系首席专家2名,全国高校教学名师1名、省教学名师2名。

学院学科建设成绩斐然,拥有生物学和生态学两个“双一流”建设学科,在2023年公布的“软科中国最好学科排名”中生物学国内排名第八。生物学科支撑中山大学生物学与生物化学、分子生物学与遗传学进入ESI全球排名前1‰。

学院科研硕果累累,立项科研项目数229项,在Nature、Science、Cell等国际顶尖期刊上发表论文多篇,获得国家自然科学奖二等奖4项,国家教学成果奖二等奖2项,参与国家自然科学奖一等奖1项。

基地着重根据理科基础学科生物学发展的特点,深化课程内容与结构的改革,推进全程导师制、国际化、个性化和小班化教学的探索,开展交叉培养、动态管理的尝试,通过全方位保障体系建设培养基础宽厚、创新实践能力强、人文底蕴深厚、学术视野开阔的拔尖创新人才。

03基础医学(陈心陶)拔尖学生培养基地

学院网址:https://zssom.sysu.edu.cn/

中山大学基础医学(陈心陶)拔尖学生培养基地依托于中山医学院。

基地依托基础医学、临床医学两个“双一流”学科,以“四个面向”为人才培养出发点,整合学院先进的科研平台、3个国家级实验教学平台,以及一支包括两院院士、国家名师等高水平的师资队伍开展人才培养,旨在引导学生关注全人类健康,鼓励学生以临床疾病问题为导向,加强医工、医理、医信、医文等(医学+X)的结合,依托承担的国家科研项目,在国家战略布局的重点和重大研究领域,鼓励学生早进课题、早进实验室、早进团队,为学生攀登学术高峰搭建平台。

基地希望培养造就一批具有全球广阔视野、深厚基础、较强创新能力及开拓精神,具备家国情怀、人文情怀,甘于寂寞、勇于攀登世界医学高峰的基础医学领域拔尖创新人才,以及未来能研究解决人类重大疾病问题,引领医学发展,促进全人类健康,能推动医学科学技术进步的卓越医学科学家。

04历史学拔尖学生培养基地

学系网址:https://history.sysu.edu.cn/

中山大学历史学拔尖学生培养基地依托于历史学系。

历史学系成立于1924年,是中山大学最早设立的学系之一,是国家人文社会科学基础学科人才培养与科学研究基地、首批教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,设有强基计划招生专业。

历史学系曾有多位中国现代史学的奠基人,如陈寅恪、傅斯年、顾颉刚、岑仲勉、刘节、梁方仲等任教于此,开创了深厚的学术传统,传承着博大持中、追求卓越的优良学风,使历史学系成为蜚声海内外的学术重镇。

历史学系现有教授32人、副教授23人、助理教授2人、博士后21人,拥有国务院学科评议组成员、教育部高等学校历史学类专业教学指导委员会主任委员和秘书长及多位国家级高层次人才。

历史学系拥有中国史、世界史、考古学三个一级学科博士和硕士学位授权点及博士后流动站,拥有多个国家级重点学科和广东省重点学科,持续完善一级学科为基础、二级学科交叉关联性的专业培养方案,构建了全球史视野下通专结合的专业课程群和进阶式实践教学体系,建立本科、硕士、博士衔接机制,旨在立德树人,专注教育,涵养学术,培养具有高尚品德修养和时代使命感、扎实史学专业基础、系统人文社会科学知识和优秀研究潜质的新时代卓越历史学人才。

在近年教育部学位中心全国学科排名中,中山大学历史学系位居全国前茅。

05数学拔尖学生培养基地

学院网址:https://math.sysu.edu.cn/

中山大学数学拔尖学生培养基地依托于数学学院。

其目标是探索建立与世界接轨的拔尖人才成长体系,遵循“厚基础、励研创、超一流”的精英人才培养理念,推进因材施教与“优生优培”的育人机制,营造科教结合、文理并重、紧扣国际前沿、学科交叉融合的有利于拔尖学生脱颖而出的良好氛围,培养具有创新精神、全球视野,能够满足国家与社会需求的高素质复合型数学人才。

早在九十年代开始,依托国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,数学学院就通过引入科研训练、配备学术班主任等措施培养资优生。

2006年,数学学院设立专门的人才培养计划,从新生中遴选一批优秀学生,设定专属培养方案,单独成班,独立授课,培养专业基础扎实,学科交叉能力强,具有创新精神的人才。

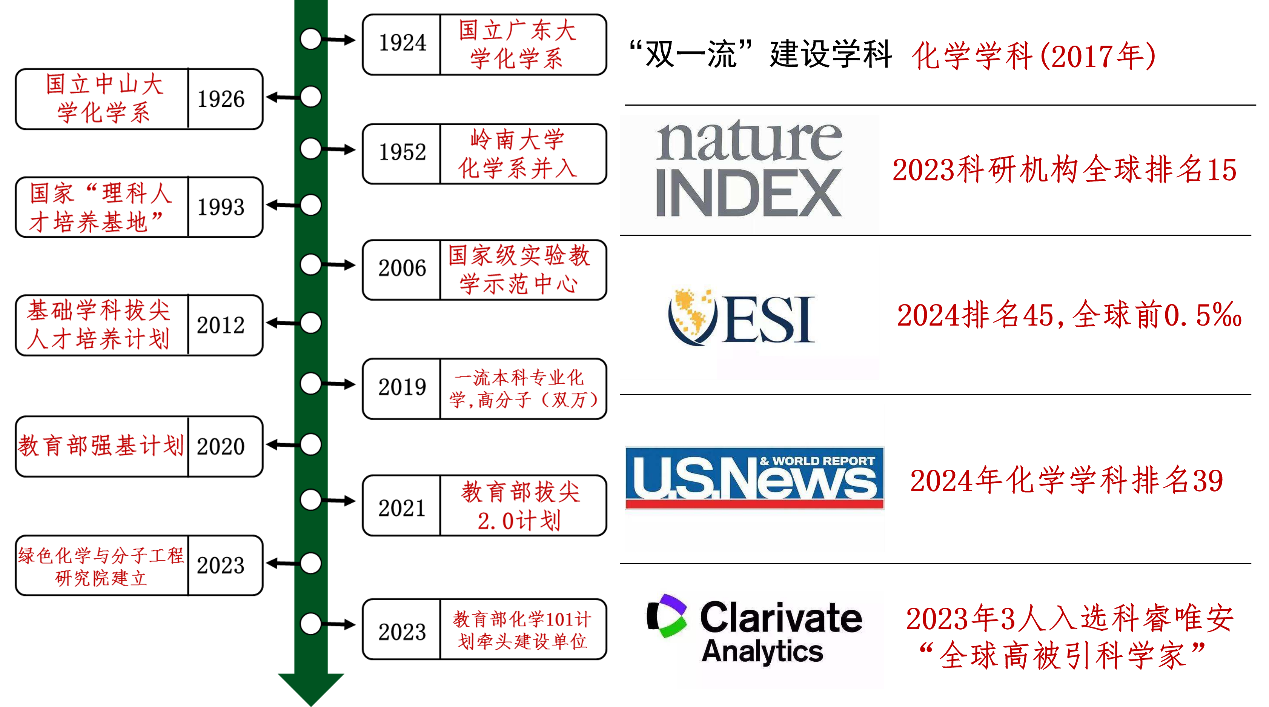

06化学拔尖学生培养基地

学院网址:https://ce.sysu.edu.cn/

中山大学化学拔尖学生培养基地依托于化学学院。

化学学院前身是创办于1924 年的中山大学化学系,目前有化学、高分子材料与工程两个本科专业。化学专业 1993 年经国家教育部批准为“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”,1991年和1998年经国务院学位委员会批准先后设立化学学科博士后流动站及获得化学一级学科博士学位授予权。

化学实验教学中心于 2006年被评为首批国家级实验教学示范中心。中山大学化学学科 2017 年入选国家“双一流”建设学科榜单,2023年,中山大学校长高松院士牵头教育部化学“101计划”建设,学院院长苏成勇教授牵头化学“101计划”合成化学实验课程建设。

本基地注重拔尖学生的培养,深化课程体系改革,推进书院制、导师制、学分制,国际化、个性化和小班化教学等“三制三化”探索,开展交叉培养、动态管理,充分发挥学术大师、名师为核心的导师团队示范作用。

自2012年以来,中大化学拔尖已招收12届,进入拔尖计划学生191人(包括增补12人),毕业9届,共102人。在读3届,共43人。升学率100%,其中境外升学率37%。

07中国语言文学拔尖学生培养基地

学系网址:https://chinese.sysu.edu.cn/

中国语言文学拔尖学生培养基地依托于中国语言文学系。

中国语言文学系建立于1924年,是中山大学历史最悠久的学系之一,历史上人才荟萃,曾有傅斯年、郁达夫、成仿吾、顾颉刚、赵元任、罗常培、鲁迅、郭沫若、钟敬文、陆侃如、冯沅君、王力、岑麒祥,晚近有容庚、商承祚、詹安泰、方孝岳、董每戡、王季思、冼玉清等许多著名学者在此任教。

基地师资力量雄厚,拥有的国家级人才人数在全国学界名列前茅,现有专任教师65人,在岗教授30人,副教授35人。基地教师先后荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖4项,入选《国家哲学社会科学成果文库》著作5部,承担国家社科基金重大项目20项。

基地学科优势突出,形成了中国古代文体学研究,中国戏曲、民俗与非物质文化遗产研究,古文字与汉语方言研究,百年中国文学与批评研究,中西美学与文化理论研究等具有突出优势的五大学科群。现有10个硕士授权学位点、10个博士学位授权点,1个博士后流动站,是国家文科基础学科人才培养和科学研究基地,古代文学获评为国家级重点学科,第三轮评估排名全国并列第5,第四轮评估列A-,2018-2019年软科最好学科排名连续两年第5,2019年Literature & Linguistics排名国内第7,汉语言文学本科专业入选首批全国高校特色专业和国家级一流本科专业建设点,汉语言文学(古文字学方向)入选教育部首批“强基计划”招生专业。

本基地系统贯彻教育部关于建设高水平本科教育的要求,着眼于国家新文科建设要求,立足中华优秀文化传承和国家文化软实力建设,精心谋划中文本科拔尖人才的培养。

基地借鉴中国传统学术人才培养模式,通过“现代书院制”“全程导师制”等制度,坚持立德树人,植根粤港澳大湾区、面向国家重大战略,培养兼具历史视野、国际眼光与时代担当的中华文化/文学捍卫者、传承者与创造者,为构建当代中国语言文学学术话语体系、夯实人类命运共同体人文基础提供有力支撑。

08哲学拔尖学生培养基地

学系网址:https://philosophy.sysu.edu.cn/

中山大学哲学拔尖学生培养基地依托于哲学系。

哲学系设立于1924年,学科历史悠久,学术传统厚重,为中山大学创建之初最早培植的院系之一,著名学者冯友兰、朱谦之等都曾为她的成长浇灌过血汗。

历经数代哲学人共同建设,哲学系学科门类齐全、名师荟萃、实力雄厚,在国内外享有良好的学术声誉和知名度,在历年教育部学科评估中稳居前列,目前是国家“双一流”建设学科,国家文科基础学科人才培养和科学研究基地。

哲学系建有马克思主义哲学与中国现代化研究所、逻辑与认知研究所两个教育部人文社会科学重点研究基地、建有华南农村研究中心、东西哲学与文明互鉴研究中心、中国优秀传统文化普及教育研究中心、医学哲学与人文实践协同创新重点实验室等省级研究基地。

09计算机科学拔尖学生培养基地

学院网址:https://cse.sysu.edu.cn/

中山大学计算机科学拔尖学生培养基地依托于计算机学院,其前身是成立于1979年的中山大学计算机科学系,经过40余年的建设,学院在学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍等方面均取得了显著成绩。

中山大学计算机学院学科基础积淀深厚,计算机科学与技术学科进入ESI全球排名前1‰,根据人工智能AI Rankings:学院人工智能(所有方向)近五年排名全球前50名,其中AI最广泛应用领域之一的计算机视觉排名全球前10。学院与国家超级计算广州中心和计算科学交叉研究中心一体化建设,拥有获得世界“六连冠”的超级计算机“天河二号”。计算机科学与技术专业是国家级一流本科专业建设点。

学院科研实力雄厚,下设6个研究所,拥有6个国家级科研平台和8个省部级科研平台;设有计算机科学与技术一级学科博士点和计算数学二级学科博士点,计算机科学与技术、网络空间安全博士后流动站;学院拥有一支实力雄厚的师资队伍,包括国家重点研发计划专项专家、国家级高层次人才、国家百千万人才工程、国家自然科学基金杰出青年基金、优秀青年基金等项目获得者、国家高层次人才特殊支持计划入选者、各类省部级优秀人才、以及获得国家科技进步特等奖、一、二等奖及省部级科学技术特等奖、一、二等奖等奖励的研究队伍。

基地致力于培育能够开展关键核心技术研究,构建重大工程应用系统等工作,面向世界科技前沿,服务国家战略需求和经济社会发展需求,勇于钻研计算机学科基础核心问题,具备国际视野的计算机领域创新型人才。

10经济学拔尖学生培养基地

学院网址:https://lingnan.sysu.edu.cn/

中山大学经济学拔尖学生培养基地依托于岭南学院。

基地以打造未来顶尖经济学家为目标,要求学生深入学习习近平经济思想,掌握扎实的经济学和金融学理论、数理和编程基础以及中英文表达能力,具有批判性思维和创新精神,能够融合跨学科知识,具备独立科研能力和进一步深造的学术基础,未来能够成长为勇攀经济学学科高峰、解决中国经济发展问题、引领文明进步的拔尖人才。

基地将探索能够应对“百年未有之大变局”的经济学拔尖人才育人体系,与新科技革命和产业变革相适应,与世界格局变化的全方位、深层次影响相适应,在课程体系、科教融合、国际合作等方面实现模式创新,探索书院制、导师制、学分制和本硕博贯通的培养机制,形成新时代经济学拔尖人才培养的“中国标准、中国模式和中国方案”。

基地将发挥区位优势,在粤港澳大湾区引领和推进经济学拔尖人才联合选拔培养、优质教育资源共建共享、前沿研究协同共进的“大湾区教育联动体系”,服务“粤港澳大湾区”的国家战略。

11海洋科学拔尖学生培养基地

学院网址:https://marine.sysu.edu.cn/

中山大学海洋科学拔尖学生培养基地依托于海洋科学学院。中山大学的海洋科学研究可以追溯到1928年西沙科考,历史悠久,特色突出。围绕“创新驱动、立德树人、蓝海引领、卓越教育”的理念,致力于培养具备国际视野和海洋科学创新能力的卓越人才。

海洋科学学院建院以来在人才培养、学科建设和科学研究等多方面取得了突出成绩:现有国家级平台2个、省部级平台3个、省级实验教学示范中心2个;拥有中国科学院院士1人(双聘),国家级人才8人,专任教师89人;获批省级课程思政示范课2门,省级一流课程2门;获省级教学成果一等奖1项、二等奖2项;获批教育部“三全育人”综合改革试点单位。

基地依托海洋科学学院优势教学和科研资源,推进高质量人才培养。本科一年级实施大类培养,二年级开始分为物理海洋、海洋生物、海洋地质和海洋化学四个方向培养,学生均可进入专业实验室和“中山大学”号海洋综合科考实习船,开展个性化实验教学和科研训练。实施本研一体化的培养方案,不超过10人的小班化运行,推行导师制(包括学业导师、生活导师和朋辈导师)和学分制,实现学生“一人一方案”和导师“一人一教案”,提供国际化交流专项资助。

大批海洋学子刻苦钻研追求卓越,投身海洋立志报国。学院拔尖班毕业生100%本研连读。毕业生积极响应国家号召,潜心科研,服务海洋强国战略,逐梦海洋新时代。

px.png)