近日,清华大学公布了2018年本科生转系申请结果,本文做了简单的分析,希望能为各位考生和家长提供一些信息。

首先,我们回答大家可能会有的几个问题。

一、在清华大学,转系意味着什么?

在清华大学,转专业意味着自动放弃保研资格和评奖学金资格。所以,所有的申请人,一定是经过了深思熟虑才递交的申请。

二、为什么要分析清华大学?

清华大学拥有着全国最顶尖的生源,和未来社会中处于金字塔顶的精英们。精英们在中国的顶尖学府中,经过了一年的学习,和深思熟虑的思考,做出的决定,一定在一定程度上反应和预示着中国的变化。

三、这个数据对我们普通的考生和家长们有用吗?

有用,相对于盲目的选择,和跟着各种没有资历的“专家老师”的道听途说,显然,这份数据更能代表我们中国未来的一种趋势。一种可以预知,有着代表性的趋势。

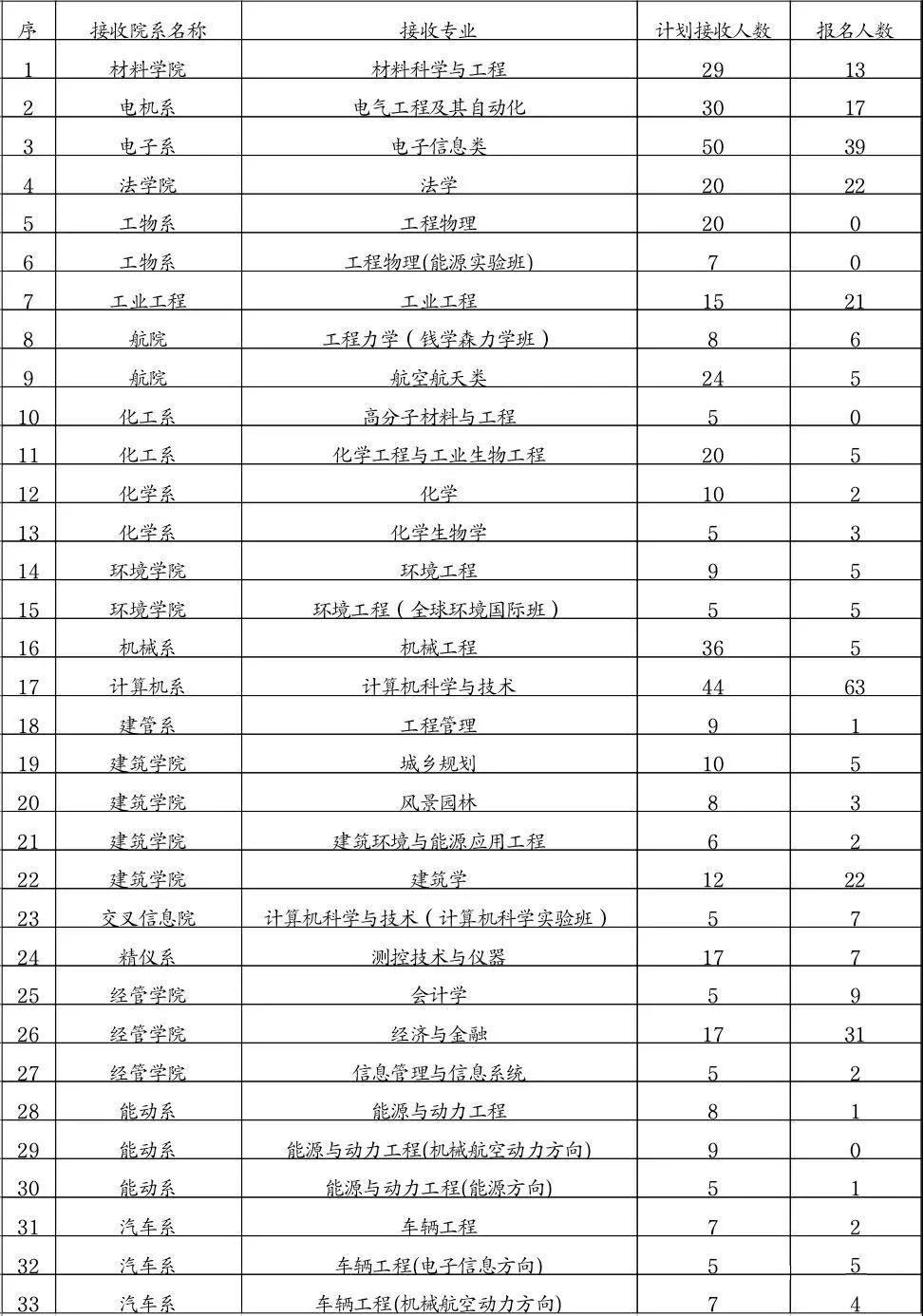

2018年转系申请:

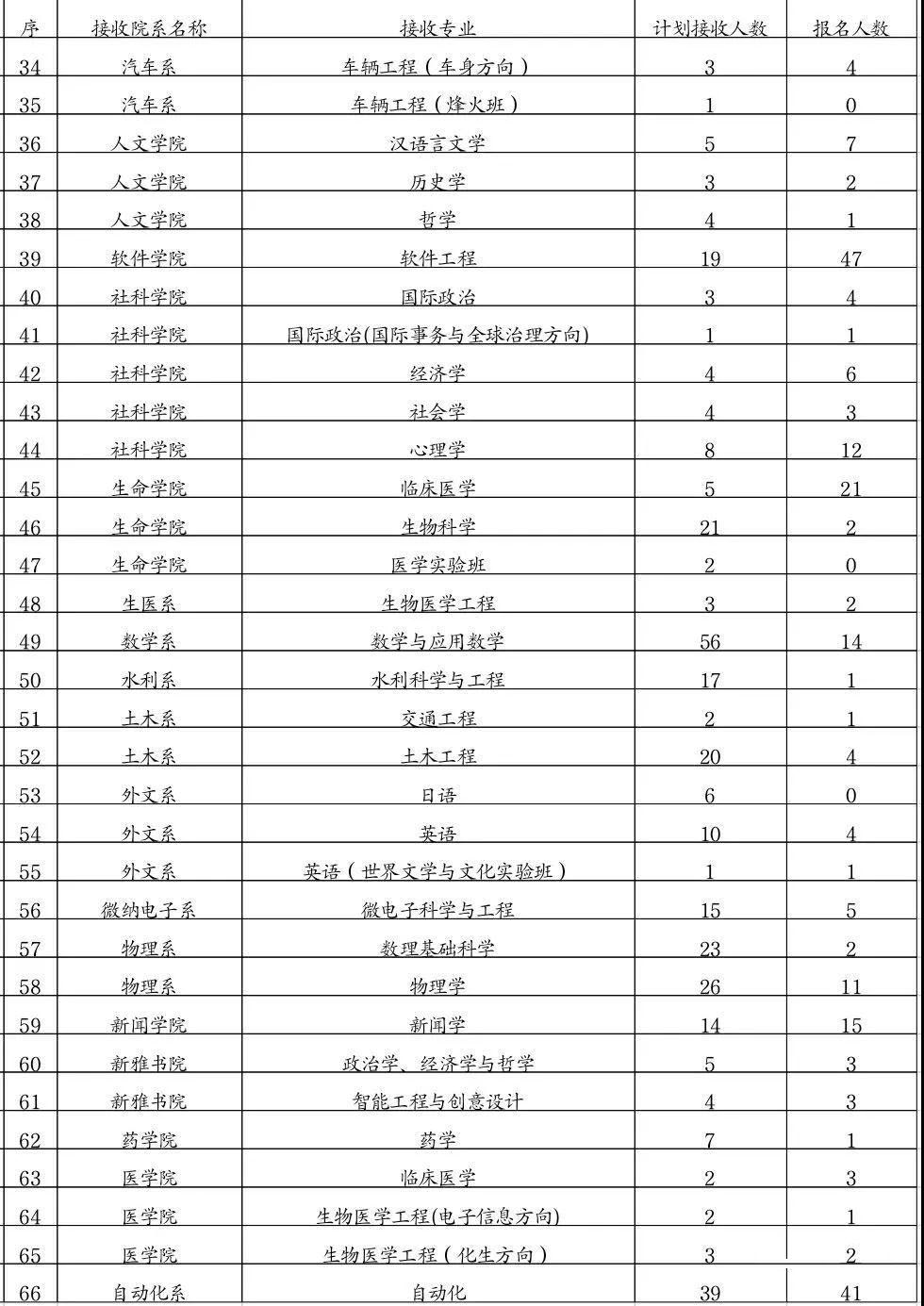

2017年转系申请结果

我们来看报名最多的前十名:

1.计算机,

2. 电子

3. 经管(经济与金融)

4. 法学

5. 自动化

6. 软件学院

7. 新闻

8. 电机

8. 临床医学

9. 建筑

10.工业工程

今年,生物、材料、环境、化工。已经是转出的重灾区。

计算机、金融等依旧是才子们向往的行业。

以下评论摘自:黔财有话说

从改开到2010年,伴随着中国经济的超高速增长和高学历人才的紧缺,全国充斥着各式各样的“高考神话”,普通家庭出身的孩子鲤鱼跳龙门,进了名牌大学,工作5年10年后成功翻身,走向人生巅峰。

于是家长们根据这些前人经验,希望孩子能考入名气更响的大学,光宗耀祖。许多学校为了追求985和清北人数,鼓动学生填报更高一档学校的冷门专业,不少学生赌输几分只能复读,而进入冷门专业的,入学一两年后便开始琢磨转专业、辅修、双学位,毕业后的就业也大多与本专业无关。

北京的本地家长,在十年前就已普遍意识到专业的重要性,他们很清楚基础学科是怎样一条艰难的道路,因此他们更倾向于好就业的经济、计算机、建筑、数学等专业。

而内陆落后地区的家长、老师和学生们,对专业的概念通常是非常迷茫的,他们的报考方式往往是:网上搜搜大学排名,然后搜这个大学的强项专业,听听高中班主任或者家族里比较有威信的长辈的意见,于是会出现一些诸如此类的说法:

-

“复旦虽然是金融专业,但不上清华还是遗憾啊,清华的机械工程及其自动化专业分数应该够得着,而且是自动化,以后肯定好就业”

-

“地质大学虽然不是985,但是985优质学科建设校,而且是温总理的母校,有温总理在位,以后肯定变985”

-

“计算机火很久了,以后估计就不火了,书上都说了,生命科学才是21世纪的方向”

-

“还是学医好,家里需要一个医生,当医生收入高,做个手术都一万块红包”

-

“北邮不是985,还是报哈工大吧,老牌名校”

对名校、对985、对北大清华的盲目崇拜,自然是因为严重的信息不对称。塞冬还记得在17岁时曾对好友幼稚地说道:“要是能考上北大清华,这辈子就衣食无忧了吧”。现在回头想想看,高考也好、大学也罢,只是人生长路中短短的一瞬,名校学历远不是人生的保障。

对于上下仅差一个档次的学校、公司或者任何单位而言,对自己影响更大的并不是这个单位,而更多的是自己的努力程度,甚至是寝室氛围、以及结交的朋友。相对于学校名气而言,更加重要的是城市和专业。

昨天晚上,一位亲戚打电话问塞冬,他的堂弟高考成绩不错,咨询过一位大学教授说可以考虑哈工大,而且是男生,所以建议去哈工大的工科类专业。塞冬的答复是:

“大学毕业后,你堂弟留在哈尔滨的可能性连1%都没有,这就意味着,毕业后同学们会四散而去,几年积累的同学情谊、好友关系就一切归0。至于工科专业,除了计算机大类外,其他传统的比如电气、机械、土木、水力等等就不要去了,因为等你堂弟7年本科+硕士毕业后,中国的电站、公路、高铁、大坝等早就建设得差不多了,而在中国基建高峰期积累的巨量专业人才,届时都只有30-40岁,离退休还早得很,根本没有你堂弟的晋升空间”。

对于广大基础类学科而言,其本专业出路基本只有“科研”,但科研的道路是何其艰辛:“一个教授一辈子能带出30个博士,但退休之后只留下一个教职”。一个极端的例子就是:从90年代开始,不知有多少高分学生被忽悠到“生命科学”,而最终只有极少数能在读了十多年后成功通关,回到国内好大学教书。一个绝大多数家长都不知道的事实是:对于中国最顶尖大学的基础类学科的博士而言,能拿到北京市好中学、小学的老师职位,就已经实很不错的一条出路了。

对于专业的重要性,塞冬再举一个例子:就以塞冬的母校为例,在塞冬念本科时,每年选择经济学双学位的学生达到800-1000人,也就是说,加上经济、经管类本专业的学生。每届本科生中,有约40%都在学经济,特别是一些冷门基础专业,每届学生一大半都在学经济学双学位。塞冬的母校是全中国最好的大学,这也就意味着:中国最顶尖大学的本科生,都有许多对自己的本专业就业不抱信心。那么,对于其他绝大多数大学而言,选择一个冷门专业将会是多么没有出路就可想而知了。

所以,塞冬的建议是:

同条件的情况下,不要选择西北、东北地区的大学,尽量去离家乡近的一线、强二线城市。计算机和经济大类优先,热门工科次之,至于传统工科和基础学科,如果不是家里有就业门路,或者自己有极强的兴趣和能力,则尽量避免。

在10年前,微软、IBM、爱立信、宝洁、联合利华这样的公司,对于顶级名校毕业生都有很强的吸引力,许多人都以全英文面试通过层层关卡进入这些大外企为荣。然而十年后来看,这些“被全球化”的职位,其本质只是出于欧美公司节省成本或者寻求中国市场本土员工的需求,职场成长性是相当有限的。

仅仅5年前,像华为、阿里这样的企业,是很难招到北大清华的学生的,当时这些公司主要是北邮这样的次一档专业性学校毕业生的选择。而现如今回头来看,凡是能具有能力去“全球化”别人的公司,诸如华为、阿里、腾讯、大疆、oppo、vivo等等,无一不是诞生了巨量的千万富翁,并且成为了顶尖名校学生的就业首选。

为什么“全球化”别人是如此重要?因为中国国内大部分行业的成长空间都已经很有限了,增速的减缓必然就意味着新人难以进入,也难以晋升。而能成功杀入海外市场,获得新的增长点的公司,就为新人提供了新的空间。

简单总接一下就是:

-

20-30年前,中国极其缺乏大学生,随便一个本科、研究生,都容易在本专业领域混到领军或者领导地位——任何领域的顶尖人物都很吃香,因此八九十年代各专业区别不大

-

10年前,也就是塞冬读大学的年代,大学扩招已进行多年,连顶级名校本科生都已不是稀罕物,大学生毕业后绝大多都是“混饭吃”阶层的人,因此哪个领域好混饭就很重要了

-

10年后,也就是现在考大学的人毕业时,大多数行业都低速增长了,新的好坑位越来越靠继承而不是凭本事,只有计算机产业链仍在高增长,在带头全球化、去剥削其他国家,继续生产新坑位

-

即使不选择经济、计算机类的专业,那也尽量不要选择那种方向很窄、通用性很差的专业。比如同样是基础学科,数学就非常好转计算机和金融,顶级的金融职位许多都是数学专业的博士。而化学、生物、土木、电力等,一旦进去就很难再向其他方向发展了,只能一条路往下走,想要转行基本就等于抛弃大部分大学所学知识,是非常吃亏的。

声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请联系删除。