复旦大学信息科学与工程学院(以下简称信息学院)的前身是1982年重建的电子工程系、1954年设立的光学学科、1975年建立的计算机科学系,以及建于60年代的电光源研究所。学院原设六系二院,根据学校学科建设发展需要,2002年成立软件学院,2008年5月成立计算机学院。学院调整为四系一院,下设电子工程系、光科学与工程系、通信科学与工程系、微电子学系以及依托学院的微电子研究院。2009年2月,光源与照明工程系归入信息学院。2013年,在原微电子研究院的基础上,整合微电子学系和微纳科技创新平台部分力量成立微电子学院。

学院概况

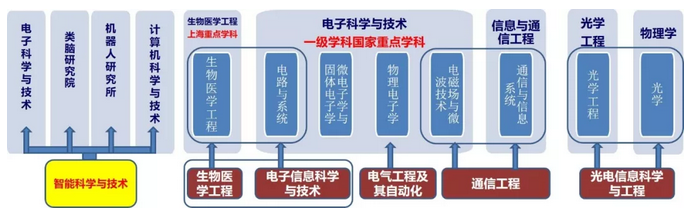

历史上,复旦大学信息学科创造了多项全国第一,并在微电子、照明、医疗电子等领域对产业和行业有过非常重要的影响,从第一只X光管、第一台He-Ne激光器,到数字计算机、心脏起搏器、“人造小太阳”和RFID芯片等,创造过多个重要成果。信息学院的学科发展主要依托于以电子科学与技术为主的国家一级重点学科,以及生物医学工程、信息与通信工程和光学工程等。

培养目标

培养国际一流的电子信息领域复合型高端人才(有视野、厚基础、学习能力与潜力):

具有良好道德文化素养、社会责任感,身心健康;适应社会与经济发展需要,掌握必备的数学、自然科学基础知识和相应专业知识,在电子、通信、光学工程、生物医学工程等相关领域中从事科学研究、教学、产品设计与应用技术开发、维护、管理等工作的高素质专门人才;具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和一定的创新创业能力以及发展潜力。

院系本科教学特色与优势

一、专业设置

新增“工科试验班”招生专业

2019年新增“工科试验班(新工科本研贯通)”招生专业,该专业大类包含智能科学与技术(卓越班)和微电子科学与工程(卓越班)两个专业。信息学院下设智能科学与技术专业,该专业在学生培养上充分发挥复旦综合型大学的学科优势,推动学科交叉融合创新,旨在培养未来人工智能领域的创新人才。智能科学与技术专业设有 “智能信息处理”“智能系统设计”“智能芯片设计”与“类脑智能”四个培养方向,通过理论+实验/实践的复合课时设计,锻炼学生综合获取新知识和终身学习的能力、创造性思维能力和交叉创新能力、组织管理、社交和活动策划能力、系统设计和工程应用的能力。

培养方案:

大类培养阶段(一年级):数学及自然科学基础、通识及实践等环节必修课程。

学科平台培养阶段(二年级、三年级上),电子信息、光电信息学科相关基础课程的学习,帮助学生建立相关专业的总体框架,专业核心课程,掌握本专业的基本理论和方法。

专业培养阶段(三年级下、四年级):在相关专业领域获得较深入的知识,并拓展其他专业领域的相关知识。

二、合作办学

积极与业内知名国际企业联系合作,引进企业教学软件和教学设备,先后与Xilinx、Altera、TI等业内知名企业建立合作关系,请企业工程师到学校给师生讲座,建立联合教学实验室,使学生能够接触和使用国内外业界较先进的软硬件资源。

三、第二课堂

全方位、多层次的开展第二课堂,培养学生的实践能力、创新能力、组织能力、管理能力、沟通能力、协助能力。

第二课堂

1、积极联系海外知名高校,搭建国际交流平台。复旦大学与境外200余所大学和研究机构建立了交流合作关系,本科生境外访问人数占年级总人数的50%以上。

学院与英国伯明翰大学设有联合培养2+2模式和3+1模式项目。每年都有卓越工程师班学生赴英国、澳大利亚等国的著名高校进行访学。

2、搭建专业竞赛平台。组织学生参加大学生电子设计竞赛,鼓励本科生进入实验室,积极参与科学实践。学生积极参与望道项目、曦源项目、登辉项目以及莙政项目等,发表论文多篇。鼓励学生积极参与各类社会实践项目,各类实践项目共52个,累计参与人数近1000人。其中,9个项目被评为校级A类实践项目。

培养创新举措

一、根据学科发展趋势和国家战略需求,产学研合作,确定培养目标

近年来,电子信息领域智能化、网络化和融合化趋势日益明显,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,社会信息化将更加深入发展;我国密集出台“中国制造2025”、“互联网+”等行动计划为代表的重大战略举措,进一步巩固了电子信息行业在国民经济中的战略、基础、先导和支柱地位。

技术与模式的创新、融合发展的深化,对人才培养提出了新的要求,专业知识结构与课程体系按照需要不断进行调整,教学内容与教学方法的改进也加强实践与创新能力的培养。

二、把握电子信息学科特点,以学生为中心,优化课程体系、较强实践和创新能力培养

2013年起,逐步实施卓越人才培养计划,设立“电子信息”、“光电信息”两个方向的卓越班, 培养“厚基础、宽口径、重能力、求创新”的复合人才。

2016年专业评估,寻找相关专业在培养方案、课程设置、实验室建设、师资队伍、本科生源等方面存在的问题,积极讨论,修订和完善了专业培养方案,梳理了课程体系。

作为牵头单位,学院按照教育部新工科“复旦共识”、“天大路线”和“北京指南”的建设路线,在前期“拔尖计划”和“卓越工程师计划”等教学改革的基础上,在《2020一流本科教育提升行动计划》的“2+X”培养体系框架下设立“智能科学与技术”本科专业,探索如何发挥综合性大学的理科优势,推动学科交叉融合和跨界整合。

三、加强条件和制度建设,推进本科教学质量持续改进

本科教育不断求新和发展,形成了自己的优势和特色,得到社会各界的广泛肯定和认可。学院各专业具有较强的理科背景,在专业学习中,强调培养学生具有扎实的理论基础知识和广博的学术视野。与此同时,作为工程的专业人才培养,学院还强调学生的实验实践训练、动手能力培养。为学生进一步深造打下基础,同时也扩展学生在人才市场的适用性。学院本科生求职竞争优势明显,2017年就业率达97.4%

四、形成“班导师+辅导员”工作体系,有效发挥全员育人合力

自复旦大学于2005年9月在复旦书院推行导师制起,学院即开始积极探索“班导师+辅导员”合力育人模式,并在长期实践中形成全员育人长效机制。选拔具有丰富教学经验、关注学生成长的骨干教师担任班导师,包括各专业资深教授,发挥班导师“导学”、“助学”和“督学”的作用。班导师和辅导员的合力育人多角度覆盖学生学习、生活、实践等各个方面,形成多渠道、多维度的高效育人平台。

“班导师+辅导员”工作体系

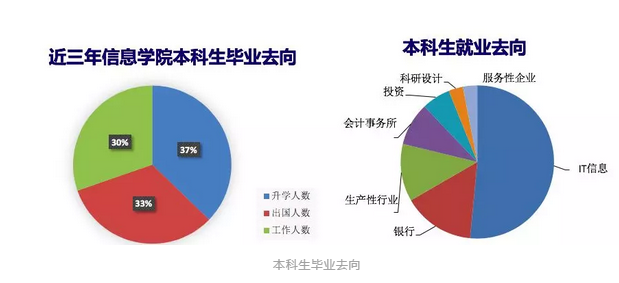

毕业去向

2015-2018年,学院本科生就业率都达到95%以上,累计26人赴国家重点单位就业(如华为、中兴、电信、移动、中船、中铁等),5人赴西部地区参与支教,5人参军入伍。学院也跟踪优秀毕业生的后续发展,积极邀请他们回校作报告,激励引领学院学生。

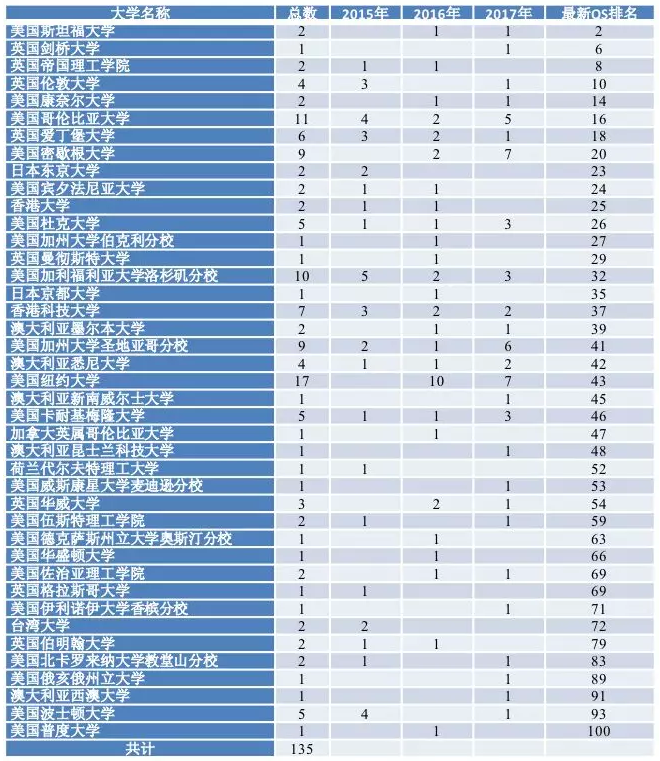

学院近三年出国深造的学生,有近70%的学生赴世界优秀大学(QS排名前100位)攻读硕士和博士,超过50%的学生赴QS排名在复旦大学之前(最新QS排名中,复旦大学位列第44位)的学校攻读硕士和博士。

深造去向

声明:本文信息来源于复旦招生(ID:fudanzs),由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

px.png)