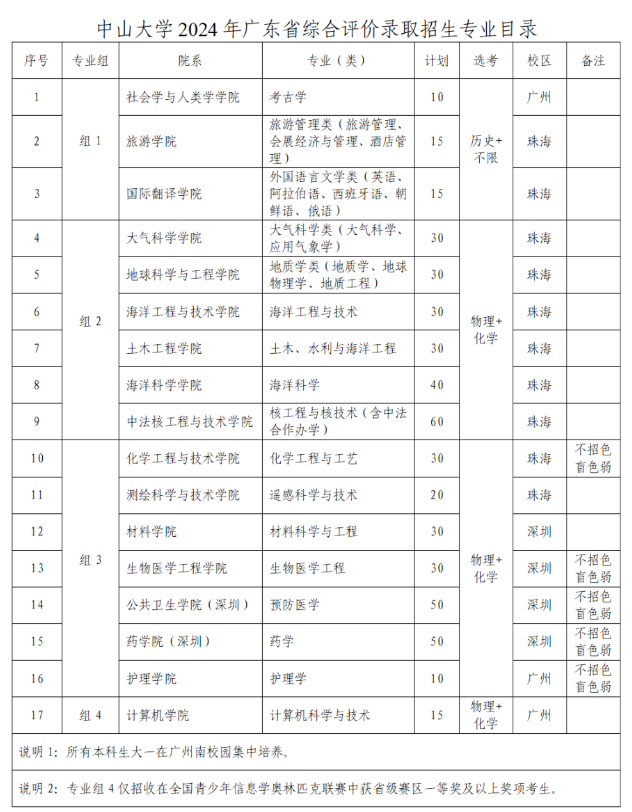

中山大学2024综合评价招生正在报名中,招生计划495人,申报时间截止5月30日。中山大学综合评价根据考生的高考投档成绩(占85%)、学校考核成绩(占15%)计算综合成绩,择优录取。综合评价录取的考生,培养质量及要求、转专业、学费、证书等同普通批录取的考生一致。

2024年中大综评招生专业

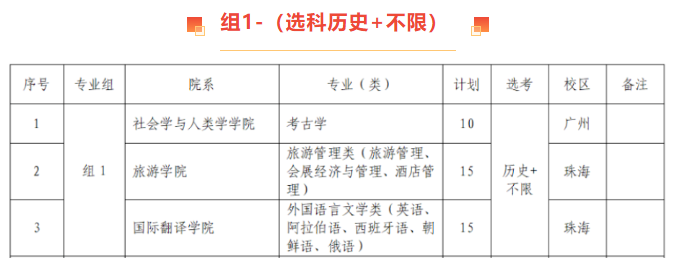

组1-(选科历史+不限)

· 社会学与人类学学院 ·

招生专业:考古学

招生计划与校区:10人,广州

中山大学考古专业始创于 1956 年,是中国首批开设的考古学科之一,已入选“双万计划”国家级一流本科专业建设点、“考古学国家急需高层次人才培养专项”建设点,拥有博物馆、实验室、田野考古基地等教学科研支撑体系,具有民族考古与边疆考古、华南与东南亚考古、中外文化交流考古与外国考古、宗教考古、生物考古等多个特色研究方向。目前在最新QS世界大学考古学专业排名位居全球第69位。

以习近平总书记强调的“建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”为人才培养理念,实施多学科交叉、理论与实践并重、富有国际视野的培养体系,推行小班化、个性化和国际化的培养方式,培养全面发展的高素质考古文博专业人才。

·旅游学院·

招生专业:旅游管理类(旅游管理、

会展经济与管理、酒店管理)

招生计划与校区:15人,珠海

中山大学旅游学院坐落在中山大学珠海校区。在整合中山大学旅游教育和研究有关力量的基础上,旅游学院于2004年正式成立,全球知名,办学层次完整。2023年软科世界一流学科排名中,中山大学旅游休闲管理学科位列全球第3、中国内地第1。

学院设旅游管理(含旅游管理方向、酒店管理方向)、会展经济与管理两个本科专业,均被教育部认定为国家级一流专业。

学院国际化程度高,建院以来,已与国(境)外超过20个国家和地区的近50所院校建立往来,在人才培养、教师交流、科研合作等方面开展国际项目,合作院校包括澳大利亚格里菲斯大学、澳大利亚昆士兰大学、英国萨里大学、日本立教大学、法国昂热大学、香港理工大学、香港中文大学、澳门旅游学院等知名高校。

·国际翻译学院 ·

招生专业:外国语言文学(英语、阿拉伯语、

西班牙语、朝鲜语、俄语)

招生计划与校区:15人,珠海

中山大学国际翻译学院自2005年创办以来,始终围绕立德树人根本任务,致力培养“具有全球视域、中国立场、大文科知识结构、双外语运用能力和国际传播能力的新型外语人才”。

学院拥有英语、阿拉伯语、俄语、朝鲜语和西班牙语5个本科专业,其中英语、俄语、阿拉伯语为国家级一流本科专业建设点,朝鲜语和西班牙语为广东省一流本科专业建设点,学院“创意写作与翻译”入选首批国家级社会实践一流课程,“基础俄语”、“英语演讲与辩论”入选省级一流本科课程。

学院教学设施先进,现在拥有智能同声传译实验室、连续传译实验室、阿拉伯语语音室和朝鲜语语音室等实验室。

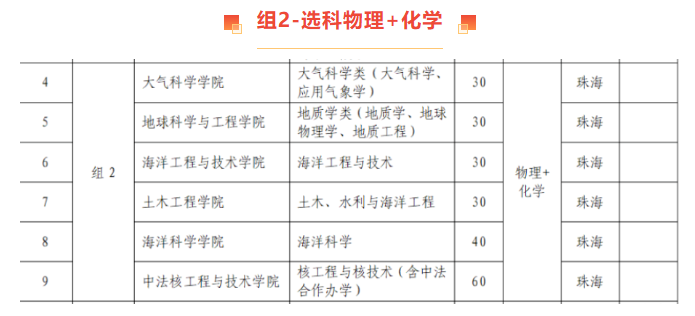

组2-选科物理+化学

·大气科学学院·

招生专业:大气科学类(大气科学、应用气象学)

招生计划与校区:30人,珠海

中山大学大气科学学院成立于2015年10月,其前身是1961年创办的中山大学地理学系气象学专业。学院师资力量雄厚,其中院士1人,教授36人,副教授63人,助理教授4人,讲师1人。学院全面推行的“大气英才班”,综合了班级和导师制的优点,以1:10的师生比配备专任教师担任本科生班主任。学院还积极邀请院士、行业内专家担任“校外辅导员”。

学院本科教育设有大气科学、应用气象学两个专业,设有气象系、大气物理与化学系、海洋气象系、空间天气系和冰冻圈科学系等五个学系。通过构建注重数理基础、学科交叉以及创新能力培养的大气科学人才培养体系及加强师资队伍和支撑平台的建设,办成国内一流、特色鲜明、国内外有重要影响的大气科学、应用气象学专业,培养德才兼备的气象高级人才。

·地球科学与工程学院·

招生专业:地质学类(地质学、地球物理学、地质工程)

招生计划与校区:30人,珠海

探寻地球演化奥秘,护航人类美好未来——中山大学地质学专业始建于1924年,是国内建立最早的综合性地学类人才培养基地之一,培养了以著名地质学家陈国达院士等为代表的一大批地学人才和以中国第一位女舰长韦慧晓等为代表的新一代国之栋梁。

该专业涵盖地质学、地球物理学和地质工程三个“本-硕-博”研究及人才培养方向,拥有地球动力学家张培震、地球物理学家高锐和数学地球学家成秋明三位院士为代表的雄厚师资。学院面向国家重大战略需求、聚焦科学技术前沿,坚持“厚基础、强素质、重交叉、拓思维”的人才培养模式,实施三阶段导师制、小班教学、实践教学和国际化培养机制,旨在培养创新性、复合型地学研究和行业专门人才。

·海洋工程与技术学院·

招生专业:海洋工程与技术

招生计划与校区:30人,珠海

筑海之路,育工之将——海洋工程与技术学院秉承“逐梦海洋,装备筑路”的发展理念,围绕“船舶与海洋工程”一级学科,重点建设“智慧船海工程、水声信息与海洋机器人工程、河口海岸与岛礁工程”三个学科方向,面向极地深远海,为国家海洋强国战略、“一带一路”倡议、“粤港澳大湾区”建设和南海开发与安全培养德智体美劳全面发展的海工英才。

学院已建成一批高质量、现代化的本科教学实验室、科研团队实验室、“海路通”超算及拖曳水池等教学科研公共平台;同时,依托“中山大学”号海洋综合科考实习船、“中山大学极地”号破冰船等大型科研平台,构建了“数值仿真-水池实验-近海海试-远海海试”四位一体的研究体系,形成中大海工独有的教学与研究特色。

学院坚持“立德树人”根本任务,建设“本-硕-博”贯通的人才培养体系,全面落实本科生导师制,成立中山大学水下机器人研究学社,建设工程实训中心和学生创新实践作品展示空间,打造具有海工特色的第二课堂活动。

·土木工程学院·

招生专业:土木、水利与海洋工程

招生计划与校区:30人,珠海

面向粤港澳大湾区建设、新型城镇化、海洋强国、交通强国、生态文明建设及等重大战略需求和“一带一路”倡议,土木工程学院整合原有土木工程、水文与水资源工程专业,设立土木、水利与海洋工程专业,入选国家级一流本科专业建设点。

土木、水利与海洋工程专业面向现代“大土木”工程的建造、运营、管理与维护,突出多学科交叉融合特征与信息化、智能化的发展要求,重点建设基础设施运维、地下空间工程、海洋土木工程、城市水务、水资源水生态、河海动力过程等学科方向,建立了“水土交融”的“大土木”工程人才培养体系。学院具有院士领衔的多元化、国际化、高水平师资队伍。

学院从二年级开始实行本科生导师制,鼓励学生参与科研训练与学术活动,助力学生升学深造。建设以“工程医院”为代表的“场网一体”“开放共享”的实践育人平台,注重理论教学与工程实践相结合,培养宽口径、厚基础、复合型、个性化的“大土木”工程人才。

·海洋科学学院·

招生专业:海洋科学

招生计划与校区:40人,珠海

中山大学海洋学科起航于1928年西沙科考,历史悠久,特色突出。2008年开始组建海洋科学学院,建院以来在人才培养、学科建设和科学研究等多方面取得了突出成绩,在教育部第四轮评估中位居全国第三。学院拥有中科院院士1人(双聘),国家级人才7人,专任教师86人。建有南海海洋生物国家工程研究中心和教育部野外观测研究站重要海洋科研平台。

本科一年级按大类培养,二年级开始分物理海洋、海洋生物、海洋地质和海洋化学四个方向分流培养,鼓励学生进入专业实验室参与科研工作。

·中法核工程与技术学院·

招生专业:核工程与核技术(含中法合作办学)

招生计划与校区:60人,珠海

2009年12月21日,在中法两国总理的见证下,中山大学与由法国格勒诺布尔国立综合理工学院牵头的法国民用核能工程师教学联盟签署了正式的合作协议。学院于2010年9月开始正式招生,每届招收100-120名学生。

目前学院拥有5个学位授权点:“核科学与技术”一级学科硕士点、“能源动力”专业硕士点、“核科学与技术”一级学科博士点、“核工程力学”二级学科博士点,并于2022年获批能源动力工程博士点,已建成系统完善的学科体系。

在核科学与技术一级学科下,学院已经建成完整的5个二级学科方向,包括:核能科学与工程、核燃料循环与材料、核技术及应用、辐射防护及环境保护,以及支撑核能/核技术研究发展的核数据科学及应用学科方向。在学校重点建设的“核安全与技术”大科研平台基础上,打造了“6+N”个科研方向和高水平科研团队。

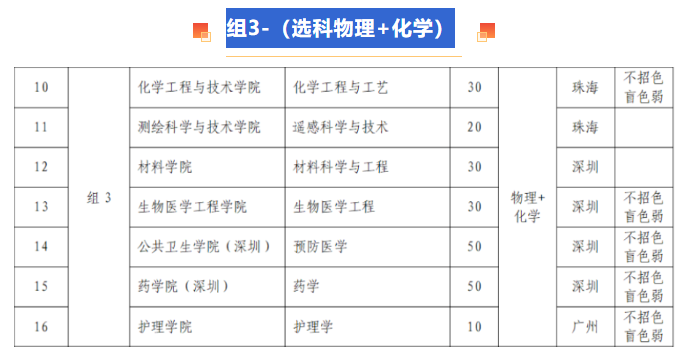

组3-(选科物理+化学)

·化学工程与技术学院·

招生专业:化学工程与技术(不招色盲色弱)

招生计划与校区:30人,珠海

化学工程与技术学院面向“海洋强国”战略和国家区域经济发展,建立了以“海洋化工”学科方向为特色和重点,以“化学工程”和“工业催化”学科方向为基础和支撑的学科发展体系。

2023年,全球著名教育机构QS发布世界大学学科排名(化学工程)显示,化学工程全球排名151-200(包括港澳台地区),并列全国第17。

学院本科生培养坚持“厚基础、宽口径、强特色”的人才培养模式,培养既能扎实掌握化学工程与工艺的系统知识和技能,了解化工学科的理论与应用前沿,具备优良的实践应用能力,又能结合多学科交叉知识进一步深造发展的复合型人才。

·测绘科学与技术学院·

招生专业:遥感科学与技术

招生计划与校区:20人,珠海

测绘科学与技术学院成立于2019年4月。目前学院拥有包括国家杰青、国家优青等在内的专任教师及科研人员60余人。

学院已建立了本、硕、博完整的人才培养体系,本科设有遥感科学与技术专业,硕士设有地图学与地理信息系统、资源环境专业,博士设有地图学与地理信息系统专业,人才培养规模持续稳步扩大。

学院目前正在推动建设极地环境国家重点实验室、广东省海洋测绘重点实验室等平台。学院发展目标是发展先进的空天地海一体化智能感知技术,打造国际知名、国内领先的空间信息学科人才培养和科研基地。中大测绘诚邀高水平、富有创新潜力的人才加盟,共创美好未来。

*测绘科学与技术学院四大研究方向

·材料学院·

招生专业:材料科学与工程

招生计划与校区:30人,深圳

中山大学材料学院成立于2017年5月,拥有国家“双一流”重点建设学科——材料科学与工程,面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展、面向学术前沿,形成了以面向“电磁”、“空天”、“能源”、“海洋”四个领域的工程应用为主导,以前沿和新概念材料的不断创新为支撑的学科布局,矢志建设具有鲜明特色的一流新工科学院。

学院拥有一支由高水平专家学者组成的教师队伍,建成了国内领先的材料与器件设计、制备、测试与表征平台。

学院设置材料学科与工程1个本科专业,按照“厚基础、宽口径”的培养模式,以工程实践为导向,坚持理化兼修、科教融合,对学生进行全学科、系统性地培养,着力培育具有扎实理论基础、突出创新技能、宽广国际视野的材料科学领域高质量人才。

·生物医学工程学院·

招生专业:生物医学工程

(不招色盲色弱)

招生计划与校区:30人,深圳

生物医学工程学院作为中山大学深圳校区首批建设的新工科学院之一于2017年6月正式成立,生物医学工程专业起源于1982年国内最早成立的生物医学工程教研室,经过40年的发展,于2020年入选国家级一流本科专业建设点。

本专业是工程学、生命科学和医学紧密结合的交叉学科,面向国家人民健康等重大需求,定位“背靠工科,面向医科,医工融合”人才培养模式,结合中山大学医学院、附属医院的医学和临床资源,采用“实验+实训+实践”的工科实践教学体系,依托省级实验教学示范中心和高水平实践实习基地,培养掌握生物医学工程和相关学科基础理论,具有解决医学相关领域实际问题能力,在生物医学材料、生物医学传感、医疗仪器等领域从事研发的高素质“新工科”人才。

·公共卫生学院(深圳)·

招生专业:预防医学

(不招收色盲色弱)

招生计划与校区:50人,深圳

中山大学公共卫生学院(深圳),成立于2017年4月,依托中山大学深厚的医学基础,以及“粤港澳大湾区”和深圳“社会主义先行示范区”的“双区优势”,以传染病防控为特色,致力于培养具有扎实医学知识和公共卫生理论,掌握实用健康促进技术,具有活跃创新思维、国际视野和领导力的公共卫生精英人才。

学院已经具有完备的“本-硕-博”一体化人才培养体系,拥有一支以海外引进人才为主体、年轻活跃的高水平师资团队,其中国家级人才6人。

预防医学本科专业是“双万计划”国家级一流专业建设点,学制五年,毕业后授予医学学士学位。该专业课程体系涵盖基础医学、临床医学和预防医学三大板块,中大各附属医院作为学院临床教学基地,极大地促进了预防医学与临床医学的深度交融;同时拥有广东省市区不同级别的专业实习基地(如疾病预防控制中心、卫生监督部门、检验检疫部门等),有力保证了本科生实践能力和应用能力的培养和提高。

·药学院(深圳)·

招生专业:药学(不招收色盲色弱)

招生计划与校区:50人,深圳

药学院(深圳)作为中山大学优势医科布局深圳校区的重要组成部分,学院坚持四个面向,生物驱使,聚焦现代生物技术、生物药物和生物治疗,创制重大新药。

中山大学药学学科为国家“双一流”建设学科,A类学科,拥有国家一流药学本科专业建设点。学院坚持创新办学理念,药学学科门类齐全,已形成了药学“学士-硕士-博士-博士后”完善的人才培养体系,培养现代药学高端人才。

人才就业方向主要为:药物研发单位、制药企业、医院、药物检验部门、药政管理部门、大专院校、出版单位等。本院以升学率(攻读研究生)80%为本科培养目标,鼓励并支持本院学子在国内外重点高校进行深造。

·护理学院·

招生专业:护理学(不招收色盲色弱)

招生计划与校区:10人,广州

中山大学创办护理教育已有百余年,是国内最早开设护理本科的高校之一。2019年护理学专业入选首批国家级一流本科专业建设点,2020年通过教育部护理学类本科专业认证,获得有效期8年的最佳成绩。

学院专任教师100%具有博士学位,对外交流活跃,先后与美国、澳大利亚、瑞典、泰国、新加坡、尼泊尔等国家和港澳地区的著名护理院校建立了友好合作关系,超过30%的本科生及100%研究生有出国(境)交流学习的机会。

护理专业毕业生就业率高、就业面广,2019年学院启动本科生“柯麟护理”菁英培育计划,为人类大健康事业培养高素质菁英人才!

组四-(选科物理+化学)

·计算机学院·

招生专业:计算机科学与技术

招生计划与校区:15人,广州

中山大学计算机学院学科基础积淀深厚,计算机科学与技术学科达到国内A类水平并进入ESI全球排名前1‰。在人工智能领域应用最广泛的计算机视觉方向 CSRankings 排名进入世界前 10。

学院与国家超级计算广州中心和和计算科学交叉研究中心一体化建设,拥有获得世界“六连冠”的超级计算机“天河二号”。计算机科学与技术专业是国家级一流本科专业建设点、国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。

学院师资力量雄厚,拥有国家科技部高性能计算重点领域创新团队和获得过国家科技进步特等奖、一二等奖等奖励的国家和省部级高层次人才三十多名。

学院科研实力强,拥有6个国家级和8个省部级平台,近五年来获国家、省部级和国家一级学会科技奖励10多项,年均科研经费过亿元。学生综合素质高,本科生以第一作者身份发表高水平论文多篇,在国内外各类型竞赛屡获佳绩。

(注意:专业组四-计算机科学与技术专业仅招收在全国青少年信息学奥林匹克联赛中获得省级赛区一等奖及以上奖项考生。)

px.png)