*注:2025年强基计划有五种入围方式,分别是竞赛金银牌破格入围,高考裸分入围,报名成功直接入围,单科加权分数入围和单科“小破格”入围。

一、高考裸分入围

高考裸分入围是什么?

高考出分后,高校依据分省招生计划和入围倍数,按高考裸分择优入围,一般入围比例为招生计划的3-6倍。

高考成绩在入围环节中占据着绝对主导地位,这就意味着不受其他因素影响的情况下,只要同学们在高考中取得优异成绩,就有很大机会入围强基计划。

🌈开设院校:强基计划中,这是应用最广泛的一种入围方式,2025年强基计划招生中清华大学、北京大学、北京师范大学、武汉大学、华中科技大学、国防科技大学、西北工业大学、中山大学、山东大学、中南大学、中国农业大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、东北大学、中央民族大学、吉林大学等17所院校采用这种入围方式。

其中北京师范大学、四川大学、西北工业大学、吉林大学等院校还要求考生高考成绩达到一本线/特殊线上一定分值或高考满分的75%。

✅高三备考方向:高考裸分入围高校更适合没有偏科,高考总分较高、应试发挥稳定的考生。所以建议报考裸分入围高校的高三考生,专注高考总复习,以提升成绩为主,校测练习为辅,增加入围概率。

以下是2025年各高校强基高考裸分入围规则汇总👇点击查看大图:

二、报名成功直接入围

报名成功直接入围是什么?

这种入围模式被称作“复交南”模式,校测全程都在高考后出分前完成,因此,只要报名成功的考生,均可参加校测初试。依据初试成绩,按招生计划和入围倍数划定复试入围名单,复试结束后,待高考出分,按照综合成绩直接完成预录取。

🌈开设院校:今年中国人民大学、东南大学加入了“复交南”模式,还有往年的复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、同济大学、厦门大学、西安交通大学、北京航空航天大学、兰州大学,共有12所高校采用此模式。

✅高三备考方向:复交南模式让那些成绩处于入围线边缘,但有突出学科优势、或者擅长校测、或者学习过竞赛的考生有更多翻盘的可能。所以建议报考复交南高校的高三考生,应在不影响课内成绩的情况下,把备考重心放在校测练习上,多刷历年试题,学习一些竞赛知识应对高难度考核。而且高考后就进行校测,备考时间很短,需要尽早开始。

如果某考生校测成绩突出,但高考成绩较弱,在此种模式下先进行校测。当校测成绩排名靠前时,再加上高考成绩综合计算,其高考成绩大概率是相对依据高考成绩入围的考生分数低的,也就实现了实质上的降分录取。

举例:

🌈某高校依据高考分数入围校测,入围分数线为680分。

1️⃣考生A高考成绩680分成功入围,校测为100分,综合成绩为高考成绩/高考成绩满分*850+高校考核成绩=870.67

2️⃣考生B高考成绩670分无法入围。

🌈“复交南”模式高校,A、B考生同时入围。

1️⃣考生A高考成绩680分,校测为100分,综合成绩为高考成绩/高考成绩满分*850+高校考核成绩=870.67

2️⃣考生B高考成绩670分,校测成绩为150分,综合成绩为高考成绩/高考成绩满分*850+高校考核成绩=909.33

在复交南模式下考生B综合成绩高于考生A,被录取的可能性更大,同时考生B的高考成绩低于考生A,也就是实质性的降分录取。

以下是2025年各高校强基“复交南”入围规则汇总👇点击查看大图:

福利领取:

为帮助考生高效备考,自主选拔在线团队特整理【清华、北大等高校历年强基校测笔面试题】电子资料,通过刷题增加考生校测竞争力,即使没有竞赛经验也有机会逆袭,圆梦名校!

关注【自主选拔在线】公众号,回复关键词【520】即可免费领取!

三、高考成绩加权入围

成绩加权入围是什么?

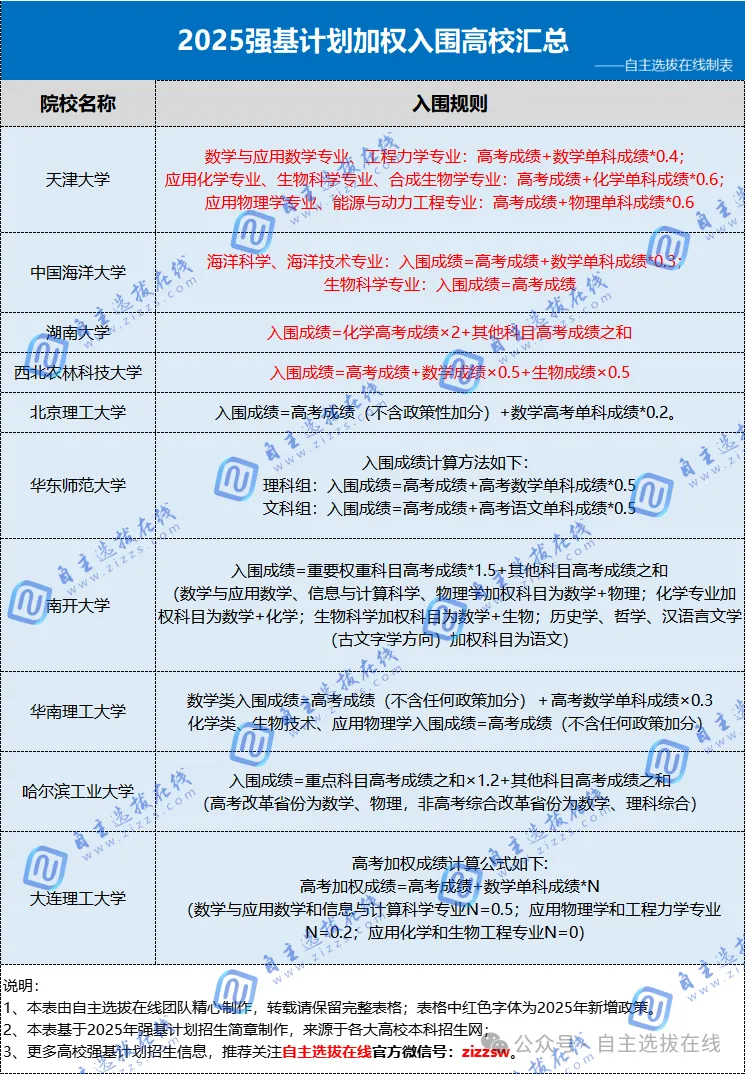

成绩加权入围是指高校对规定高考科目(数学、物理、化学、生物和语文等)设置加权系数,加权系数从1.2-2不等,对应科目会以一定比例计入总成绩,按照加权总成绩排序后择优入围。

入围成绩=高考其他科目之和+加权科目*单科加权系数,因此这些科目的入围成绩会远高于实际的高考成绩,入围成绩总分也就会高于高考成绩总分。不过加权后的成绩仅可用于考生报考该校强基入围。

🌈开设院校:2025年,天津大学、中国海洋大学、湖南大学、西北农林科技大学新增加权入围规则,与北京理工大学、华东师范大学、南开大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学共10所高校采用此入围规则。

以湖南大学加权成绩计算为例:

高考650分的考生,化学成绩为90分,那么在报考时,考生入围成绩=高考其他科目之和560+化学加权分数180分(90×2)=740分。

相较之前的总分,加权后入围分数会增加,且化学成绩越高,加权优势越大!并且,同样高考分数的考生,数学等单科成绩更高的考生入围几率更大!

✅高三备考方向:单科加权非常适合数物化等单科成绩优异考生/竞赛生。高三考生首先要详细了解自己报考高校的单科加权规则,根据重点科目来进行高考复习重心的调整,争取利用入围规则发挥自身最大的优势。但也不要顾此失彼,影响其他科目的成绩得不偿失。

以下是2025年各高校强基加权成绩入围规则汇总👇点击查看大图:

四、单科“小破格”入围

什么是单科“小破格”入围?

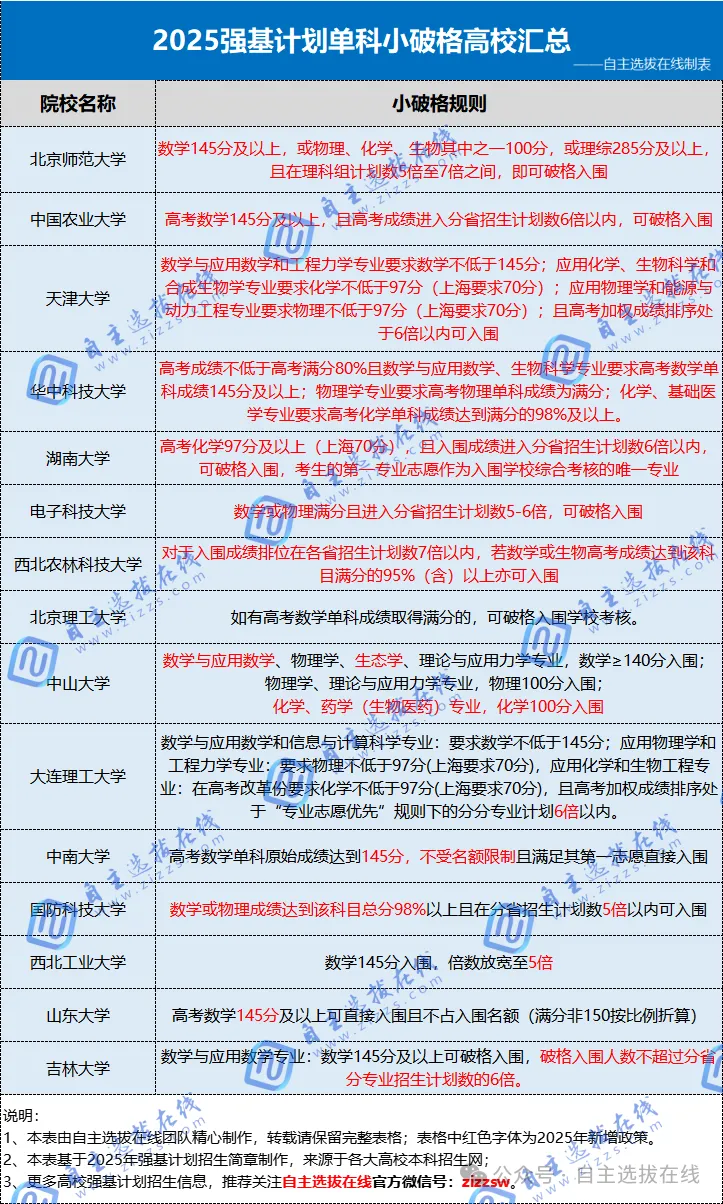

强基计划单科“小破格”入围政策是指在强基计划招生中,数学、物理、化学等科目高考成绩达到一定分数要求,即可破格入围校测,不过部分院校在入围比例、专业志愿上提出要求,但相较非“小破格”学生,这些要求会放宽。

🌈开设院校:2025年共有北京师范大学、中国农业大学、天津大学、华中科技大学、湖南大学、电子科技大学、西北农林科技大学新增单科“小破格”规则,而北京理工大学、中山大学、大连理工大学、中南大学、国防科技大学、西北工业大学、山东大学、吉林大学也有一定的入围规则调整优化,一共15所院校采用这种入围方式。

✅高三备考方向:单科小破格对于单科成绩绩优考生十分有利,尤其是一些竞赛生/数学等科目成绩拔尖,但其他科目成绩不佳的偏科考生。报考单科小破格高校的考生的备考策略和加权成绩入围规则类似,根据报考高校的重点小破格科目进行针对性备考提升。但是相比加权入围,单科小破格对于考生高考单科成绩的要求更高,同时对高考分数的容错也略高。

以下是2025年各高校强基单科“小破格”入围规则汇总👇点击查看大图:

五、竞赛金银牌破格入围

金银牌破格入围是什么?

获得五大学科竞赛金牌、银牌,且高考成绩达到省本科一本线/特招线的考生即可破格入围,不占用非破格考生的招生计划。

📌相对于第一类普通考生来说,大部分金银牌破格生在入围、校测、录取阶段都有相应优惠:

1.入围阶段:金银牌破格生高考成绩超本省一本线即可入围,不受名额及入围倍数影响。部分学校需审核。

2.校测阶段:大部分金银牌破格生不与第一类考生竞争,而是参加学校单独考核,一般单独考核为综合面试;而对于“复交南”模式高校,校测阶段会免初试或免笔试等。2025年清北金银牌破格生需与第一类考生共同参加校测。

3.录取环节:综合成绩达到一类考生的录取最低分数线,即可录取。2025年清北破格生需以综合成绩绝对值排名择优录取。

🌈开设院校:今年共有28所强基高校招收金银牌破格生(北京航空航天大学、北京师范大学、华东师范大学、中山大学、大连理工大学、重庆大学、湖南大学、西北农林科技大学、中央民族大学、东北大学、吉林大学不招收破格生)。

✅高三备考方向:二类破格生都是高中在五大学科竞赛获得过金银牌的考生,校测实力不用多言。目前最应该做的就是脚踏实地的复习,尽可能提升自己的高考成绩,同时也不要荒废竞赛知识。

但是报考清北两校的破格生需要注意,清北今年对破格生校测、录取规则做出巨大调整,这些规则预示清北加大了对考生综合实力的考查难度,清北破格生的强基竞争愈发激烈,绝对不能掉以轻心,无论是高考还是校测都要尽可能全力以赴。

六、高一高二初中低年级考生如何抢占升学先机?

1、及时关注强基计划政策新变动

2025年是强基计划实施的第6年,每年的入围规则都在变动调整,不断释放新的利好风向,但同时政策也越来越复杂。建议高二高一初中低年级考生家长及时关注目标高校入围规则、政策信息,透析政策底层逻辑,做好规划和报考准备工作。

2、夯实基础,提升课内成绩

无论未来是否打算走强基计划,扎实的学科基础都是成功的关键。初高中阶段要认真对待每一门课程,注重知识的积累和理解,重视每一次期中、期末、联考等大考,争取取得优异成绩。

3、提升数理化学科优势

2025年有4所高校跟进单科成绩加权入围政策,7所高校新增单科小破格政策,并且增加了重点学科的范围和加权系数,证明各大高校更加重视拥有基础学科特长的考生,数理化等学科成绩好的考生和竞赛生的优势被进一步放大。

因此,自主选拔在线团队建议考生家长,一定要重视数学、物理科目的提升,争取在高考中拿到高分;也可以参与学科竞赛提升基础学科实力,在强基中成为拉开分差的利器。

4、有计划的参与学科竞赛

对于学有余力、对学科竞赛感兴趣的同学,可以适当有计划地参与数学、物理、化学、生物、信息学等学科竞赛活动。

竞赛金银牌可以获得强基破格,其他的竞赛经历对于参加校测也非常有帮助。强基破格生入围、校测、录取的优惠政策依然存在,但今年清北等顶尖高校对于第二类破格招生更加严格,需要考生在准备竞赛的同时,对于课内成绩等其他综合实力也要更加看重。

5、注重过程性考核培养

强基计划不仅考查学业成绩,还关注学生的过程性考核。尤其是高一、高二阶段,考生需尽可能争取机会参加清华、北大、复旦、南大、浙大的各类宣讲交流活动、夏令营,冬令营等大中衔接活动,获得招生老师的关注和青睐。积极参加社会实践、志愿服务、科技创新等活动,培养自己的创新能力、团队协作能力和社会责任感。这些经历不仅能丰富个人简历,还有可能在强基等特殊招生中发挥不小的作用。

6、研究性学习、社会活动可适当参加

考生可适当参加感兴趣专业领域的研究性学习、科研实践活动,以培养学科兴趣、提升学科特长、科研和学术能力等,丰富自身简历,提高核心竞争力和综合实力。