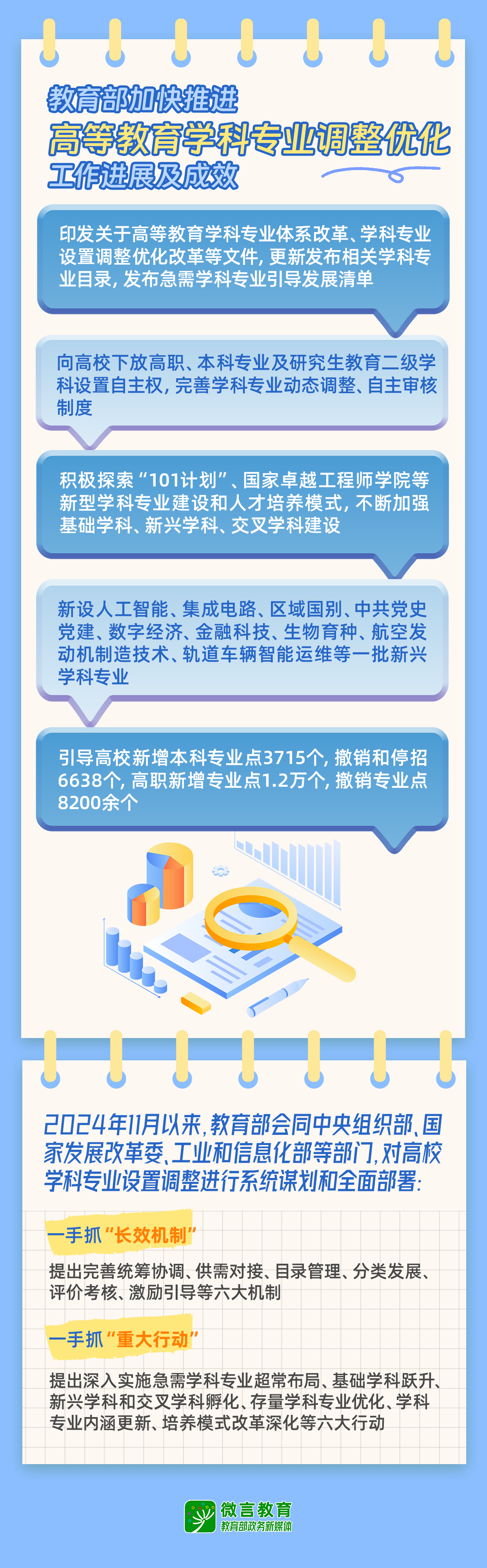

8月28日上午,教育部召开了主题为“教育大会一年间·教改进行时”的新闻通气会。在此次会议上,相关负责人详细介绍了学科专业设置调整与优化工作的最新进展,并宣布增设一系列新兴学科专业,其中包括人工智能、集成电路、区域国别研究、中共党史党建、数字经济等前沿领域,以适应时代发展的需求。

《高等教育学科专业设置调整优化行动方案(2025—2027年)》

近日,中央教育工作领导小组印发《高等教育学科专业设置调整优化行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》),对深入推进学科专业设置调整优化工作作出系统部署。提出新设人工智能、集成电路、区域国别、中共党史党建、数字经济等一批新兴学科专业。

《方案》强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实全国教育大会精神和《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,聚焦“四个面向”,稳中求进、先立后破,协同联动、试点先行,建立健全科技发展、国家战略需求牵引的学科专业设置调整机制和人才培养模式,不断提升高等教育对高质量发展的支撑力贡献力。

《方案》提出,建立统筹协调机制,中央教育工作领导小组统筹领导学科专业调整优化工作,国务院学位委员会设立有关部门参与的工作组;健全供需对接机制,建设国家人才供需对接大数据平台;创新目录管理机制,缩短调整周期,加强研究生、本科、高职三类学科专业目录协同联动;完善分类发展机制,差异化推进基础类、应用类、战略类学科专业布局建设;改革评价考核机制,强化人才培养中心地位,完善促进学科专业特色发展的多元评价体系;优化激励引导机制,统筹招生计划、超长期特别国债等政策,持续优化学科专业结构。

《方案》提出,实施急需学科专业超常布局行动,瞄准战略性新兴产业和未来产业等,快速布局一批学科专业点;实施基础学科跃升行动,在一流学科培优行动中加大对基础学科支持力度;实施新兴学科和交叉学科孵化行动,布局建设一批示范性学科交叉中心;实施存量学科专业优化行动,对社会需求明显不足、培养质量下滑、办学条件不足的学科专业点进行预警并提出整改要求;实施学科专业内涵更新行动,加快教学内容迭代,强化人工智能赋能教育教学,支持高校教师(教学)发展中心、导师发展中心等高质量建设;实施培养模式改革深化行动,建好国家卓越工程师学院等新型人才培养平台,加强成熟模式的辐射推广。

《方案》要求,中央教育工作领导小组成员单位及相关部门强化支撑保障,各省份各高校落实主体责任,平稳推进学科专业设置调整优化工作。

教育部把学科专业调整优化工作放在突出重要位置。先来看进展成效——

教育部如何推进高等教育学科专业设置调整优化机制改革工作?

近一年来,教育部积极对接科教兴国、培育新质生产力等国家战略需求,高规格部署实施高等教育学科专业设置调整优化行动。教育部会同有关部门,组建国务院学位委员会学科专业设置调整工作组,定期研判国家战略人才需求,研提学科专业设置调整方案、支持举措和工作建议等。

建设国家人才供需对接大数据平台

教育部会同相关部门建设国家人才供需对接大数据平台,重点构建了动态供需大数据查询分析、支撑毕业生就业创业、服务人才培养质量评价、提供学科专业诊断预警、开展结构布局诊断分析、探索重点产业人才需求预测等6大功能板块。目前,平台进入试运行阶段。

部署开展“学科专业设置调整优化机制改革试点”

教育部以教育强国建设三年行动计划综合改革试点为契机,部署开展“学科专业设置调整优化机制改革试点”,重点聚焦快速响应、分类建设、存量优化、内涵更新、多元评价等5个方面21项具体试点任务。目前,已有18个省份、97所高校报送了290份试点任务书。

加强战略急需学科专业超常布局

面向低空经济这一战略领域,打破三年一轮学位授权审核的限制,支持清华、北航等高校设置“低空技术与工程”目录外一级学科,支持南航等高校设置相应的目录外二级学科,今年布点、今年招生。增设了国际邮轮管理、健康与医疗保障、智能视听工程等29种经济社会发展急需的本科专业,新增了1839个本科专业点,同时撤销不适应需求的本科专业点1428个、停招2220个。面向先进轨道交通装备、新能源汽车、航空航天装备等6个先进制造业重点领域,启动实施高技能人才集群培养计划。

此外,进一步完善学术学位与专业学位分类培养、分类评价机制,首次实施通过实践成果申请硕士学位。今年首届工程硕博士专项毕业生中,有67名学生通过实践成果申请学位,改变了传统学位论文的单一形式,今后将向农业、医学、法律等更多专业学位类别推广。

下一步怎么干?

深入实施高等教育学科专业设置调整优化行动

完善急需学科专业清单发布使用制度

建立急需学科专业超常布局机制

用好国家供需对接大数据平台

指导各地尽快发布本地区急需学科专业清单和学科专业预警清单

稳步推进学科专业设置调整优化机制改革试点工作

工业和信息化部围绕统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,将做好3件事↓↓↓

推动健全人才供需适配机制

持续面向具身智能、工业互联网、低空产业、智能网联新能源汽车等重点领域开展产业人才需求预测研究,围绕产业发展与学科设置、技术变革与人才培养、岗位能力与课程改革等关键问题深入研究,提出学科专业引导建议。

汇聚行业资源深化产教融合

支持重点领域产教融合联盟建设,拓展“人工智能+高等教育”应用场景,调动产业资源支撑人才培养;结合新型工业化重点任务,支持高校参与产业链关键核心技术攻关;在推动产业创新中丰富学科专业内涵,建设一批适应新技术、新产业、新业态的学科专业。

支持部属高校积极先行先试

指导部属高校梳理关键人才清单、紧缺人才需求目录和产教对接图谱,小切口、全流程探索建立学科专业、培养方案快速响应调整机制;全面实施工程硕博士培养“五个100”计划,推动构建一流学科专业、课程、教材、导师、基地相互支撑的人才培养体系。

聚焦战略需求,实施学科专业调整优化五大计划,来看湖南的这组数据——

聚焦顶尖学科专业培育。实施“双一流”与“双高”建设计划,全力支持建好5所国家“双一流”建设高校、15个世界一流建设学科;在21个世界一流培育学科基础上遴选10个重点支持对象。

锚定区域产业需求。紧密对接湖南现代化产业体系和14个市州的主导产业,在本科高校建设150个优势学科,在高职院校建设200个高水平专业群。

前瞻布局急需领域。印发《湖南产业发展急需学科专业目录(2025—2026年)》,聚焦数字产业、人工智能、量子科技等16个重点产业领域,明确了湖南省急需紧缺的70个二级学科方向和183个本科专业,要求《目录》每两年更新发布一次。

建立预警退出机制。实施学科专业限制、停招、撤销计划。2025年,省管普通本科高校(不含独立学院)专业点拟停招撤销349个、新增86个,高职专业点拟停招撤销157个、新增347个。

推动产教融合与数智赋能升级。省级层面分类制定出台优化电子信息类、能源动力类、工程机械类等9类学科专业人才培养方案的指导意见。重点建好1000个左右国家级、省级一流专业点和150个左右高水平高职专业群,持续建好3000门左右省级以上一流课程,开发500种左右新形态教材。在中南大学、湖南大学等5所高校设立湘江卓越工程师学院,全面推进“项目制”育人模式改革试点。深化产教融合,在全省高校布局建设10个省级未来技术学院、100个省级现代产业学院、30个省级卓越工程师培养(实践)基地。