由于上纽大本科招生每年有且仅有一轮,过期将不再接受补录。所以想要申请上纽大的学生家长一定要提前准备!学在港澳为大家整理了2025年上纽大的申请方式及文书题目,一起来看!

推荐阅读:福利!2026年综合评价备考资料领领取

政策解析:2026年综合评价招生政策解读汇总

自主选拔在线根据中外合办院校最新招生政策整理了《2026年中外合办院校报考指南》电子资料,帮助低年级的学生家长全面了解中外合办高校面向内地的招生政策、详细报考攻略等干货内容。

上海纽约大学2026年本科申请即将开始!附往年文书写作范文

院校介绍

上海纽约大学是美国纽约大学和华东师范大学两所大学合作打造的中外合资办学高校。学生入学时不分具体专业,最迟可在大二结束前完成专业的选择。大学就读期间,学生可以选择前往纽约大学全球教育体系中的纽约校园、阿布扎比校园或分布于六大洲的13个学习中心进行为期一至两个学期的海外学习。

颁发证书

学生修学期满,符合毕业要求,将获得以下全日制本科证书:上海纽约大学学士学位证书(中华人民共和国教育部监制)、上海纽约大学毕业证书(中华人民共和国教育部监制)、美国纽约大学学士学位证书(美国纽约大学颁发)。

适合人群

(1)家庭经济条件优越:第一、二学年每年人民币20万元,第三、四学年每年人民币23万元。学费按学期缴纳,出国期间学费标准不变。

(2)学业优异、英语能力突出,学校采用全英语教学。

(3)具有强烈求知欲和好奇心,勇于挑战自我,乐于尝试新事物,能够适应国际化竞争环境。

申请方式

(1)完成网申系统填写

申请报考上海纽约大学的学生,登录“上海纽约大学本科申请系统”(https://apply.shanghai.nyu.edu)进行实名注册,根据系统提示填写相关个人基本信息、上传相应资料并完成一篇文书。

于2025年1月1日前在线提交,并使用A4规格纸张打印《上海纽约大学2025年校园日活动申请表》。

(2) 寄送书面申请材料

完成校园日活动报名系统的填写后,学生还须向上海纽约大学招生办寄送以下书面申请材料,所有申请材料应清晰、真实、完整。书面材料全部用标准A4纸打印或复印,并按以下次序排放(申请材料请勿装订,不要加装各类订书针、封面、封底、装订夹等,以免剔除时误损申请材料):

◆将上述步骤打印好的《上海纽约大学2025年校园日活动申请表》作为纸质材料的首页。

◆高一、高二每学期期中、期末成绩和高三期中成绩单原件(须注明单科满分),包含年级排名(按文理或分科组排名;如中学不提供排名,请出具证明),并加盖高中教务处公章。如中学有既定的格式,以中学出具的成绩单格式为准。如有缺考、缓考、休学、高中海外学习经历等特殊情况均可附页说明。请注意:拒不接受出国用途成绩单。如寄送的材料不符合上述要求,申请人将会被通知补寄,逾期不补者视为自动放弃。

如发现成绩不实,经查实后一律取消学生的申请和录取资格,并将所在中学纳入非诚信学校。

◆高中学业水平考试(会考或合格考)成绩复印件。上海学生请同时提供已完成的选考科目成绩。

◆高中期间主要获奖证书复印件及其他证明自己特长和优势的材料(非必须)。

申请材料须于2025年1月1日前以快递方式邮寄(推荐使用顺丰快递、中国邮政EMS寄送。为避免丢失,一概不接受当面递交、同城快递或闪送)至上海纽约大学本科招生办公室。

(3)完成英语语言测试并发送成绩

所有申请报考上海纽约大学的学生,需要在申请阶段提交英语语言测试成绩。建议在2025年1月1日前完成英语能力测试,以留出测试机构出分及线上送分的时间,2025年2月1日后招生办不再接收英语测试成绩。

上海纽约大学接受的英语语言测试成绩认可项与纽约大学一致。推荐申请人参与多邻国在线英语测试,如学生已获得下列英语测试的成绩(2023年2月1日后获得),则可免除参与多邻国英语测试:

托福(TOEFL,线下或家考版均可,不接受拼分)、雅思(IELTS)、培生英语学术考试(PTE)、剑桥英语(C1或C2)、国际英语水平测试(iTEP)。

选拔程序

(1)审核

上海纽约大学招生委员会将对学生的申请材料进行初审,并于2025年3月以申请系统状态更新的方式通知学生初审结果。

(2) “校园日活动”

初审合格的学生受邀参加上海纽约大学“校园日活动”,学校通过“校园日活动”主要考察学生的英语运用能力,以及求知欲、领导力、学习能力、适应能力、沟通表达能力、心理素质、团队精神等各方面素质。

“校园日活动”全程用英语进行,在春季举办,具体时间和形式将另行通知。

录取政策

上海纽约大学本科招生委员会将根据学生初审环节及“校园日活动”表现,在对每位学生的情况进行严谨的评价和讨论的基础上,确定优先录取(A.预录取)、考虑录取(B.待录取)和不予录取三类情况,并对前两类学生给予相应录取政策:

A.预录取 :除高考成绩未达到生源所在省本科第一批录取控制线(合并本科批次的省为特殊类型招生控制分数线)者,经志愿填报确认后予以录取。

B.待录取 :除高考成绩未达到生源所在省本科第一批录取控制线(合并本科批次的省为特殊类型招生控制分数线)者不予考虑外,学校对其他学生将根据包括高考成绩在内的各项因素,综合评定,择优录取。

上海纽约大学在提前批或综合评价批次录取学生,获得预录取或待录取资格的学生,须在该批次第一志愿填报上海纽约大学(如该批次为平行志愿,则需填报A位置志愿)。不参加征集志愿录取。

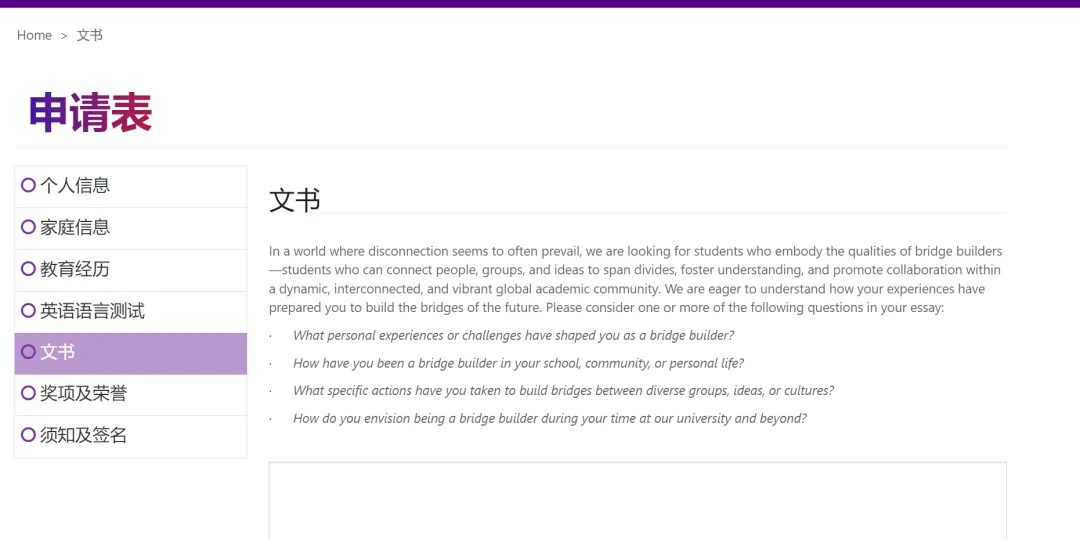

上海纽约大学文书题目(2025)

In a world where disconnection seems to often prevail, we are looking for students who embody the qualities of bridge builders—students who can connect people, groups, and ideas to span divides, foster understanding, and promote collaboration within a dynamic, interconnected, and vibrant global academic community. We are eager to understand how your experiences have prepared you to build the bridges of the future. Please consider one or more of the following questions in your essay:

· What personal experiences or challenges have shaped you as a bridge builder?

· How have you been a bridge builder in your school, community, or personal life?

· What specific actions have you taken to build bridges between diverse groups, ideas, or cultures?

· How do you envision being a bridge builder during your time at our university and beyond?

注意:不超过250words

文书题目(翻译版)

在一个分离似乎常常占据主导地位的世界里,我们正在寻找那些具备“桥梁构建者”品质的学生——能够将人与人、群体与群体、思想与思想连接起来,跨越分歧,促进理解,并在充满活力、相互联系的全球学术社区中推动合作。我们迫切想了解你的经历是如何为你未来构建桥梁做好准备的。请在你的文书中考虑以下一个或多个问题:

- 哪些个人经历或挑战塑造了你成为桥梁构建者?

- 你如何在学校、社区或个人生活中成为一名桥梁构建者?

- 你采取了哪些具体行动来搭建不同群体、思想或文化之间的桥梁?

- 你如何设想在我们大学期间及未来继续作为一名桥梁构建者?

文书解析与写作角度

1. 个人经历:

- 讲述你个人在面对挑战时如何学会成为沟通的桥梁,例如在多元文化环境中适应,或者在面对不同观点时进行调解。

- 反思这些经历如何塑造了你成为一个重视包容与合作的人。

2. 学校或社区活动参与:

- 展示你在学校或社区项目中的领导角色,特别是那些你努力让不同群体或思想走到一起的经历。

- 强调你的同理心、团队合作精神和沟通技巧。

3. 多元文化或思想连接:

- 如果你参与过模拟联合国、辩论俱乐部、文化交流等活动,可以用这些经历展示你如何在不同文化、思想或群体之间架起桥梁。

4. 未来愿景:

- 描述你如何在上海纽约大学这样国际化的校园中,继续这种桥梁构建的工作。可以谈到你打算如何通过跨文化交流或合作项目来促进理解与合作。

参考范文:

Growing up in a multicultural neighborhood in Shanghai, I quickly learned the power of language as a tool for connection. At school, I often found myself mediating between classmates from different backgrounds, helping to resolve misunderstandings that stemmed from language barriers. I realized that while language can divide, it can also be the bridge that unites us.

In my role as the president of the school's language club, I organized a series of "Language and Culture Exchange" events, where students could learn basic phrases from different languages and share their cultural traditions. This initiative not only sparked interest in diverse cultures but also brought together students who otherwise might not have interacted. The most rewarding moment came when I saw students from different countries practicing each other’s languages, forming friendships that transcended cultural boundaries.

At NYU Shanghai, I look forward to expanding this bridge-building work. With a campus that attracts students from all over the world, I plan to organize cultural dialogue forums and language exchange programs that foster mutual respect and collaboration. Beyond graduation, I aim to use my skills to bridge cultural divides in international business, promoting a global environment where collaboration and understanding thrive.