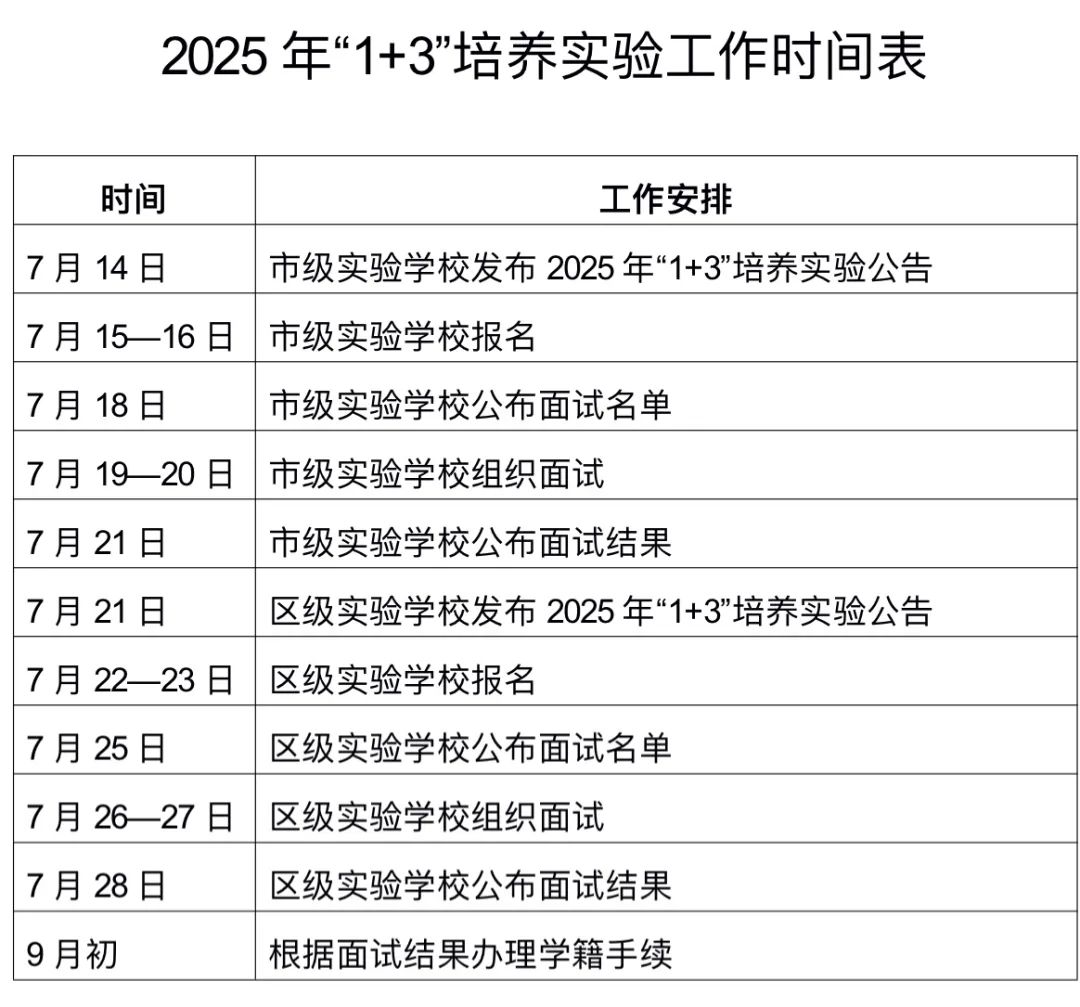

2025年“1+3”培养实验方案正式出炉,据统计,今年参与该项目的实验学校达119所,计划培养的学生总数为8795人,接下来跟随自主选拔在线团队一起来看2025年“1+3”培养实验方案具体内容!

推荐阅读:2025年创新人才计划招生简章汇总

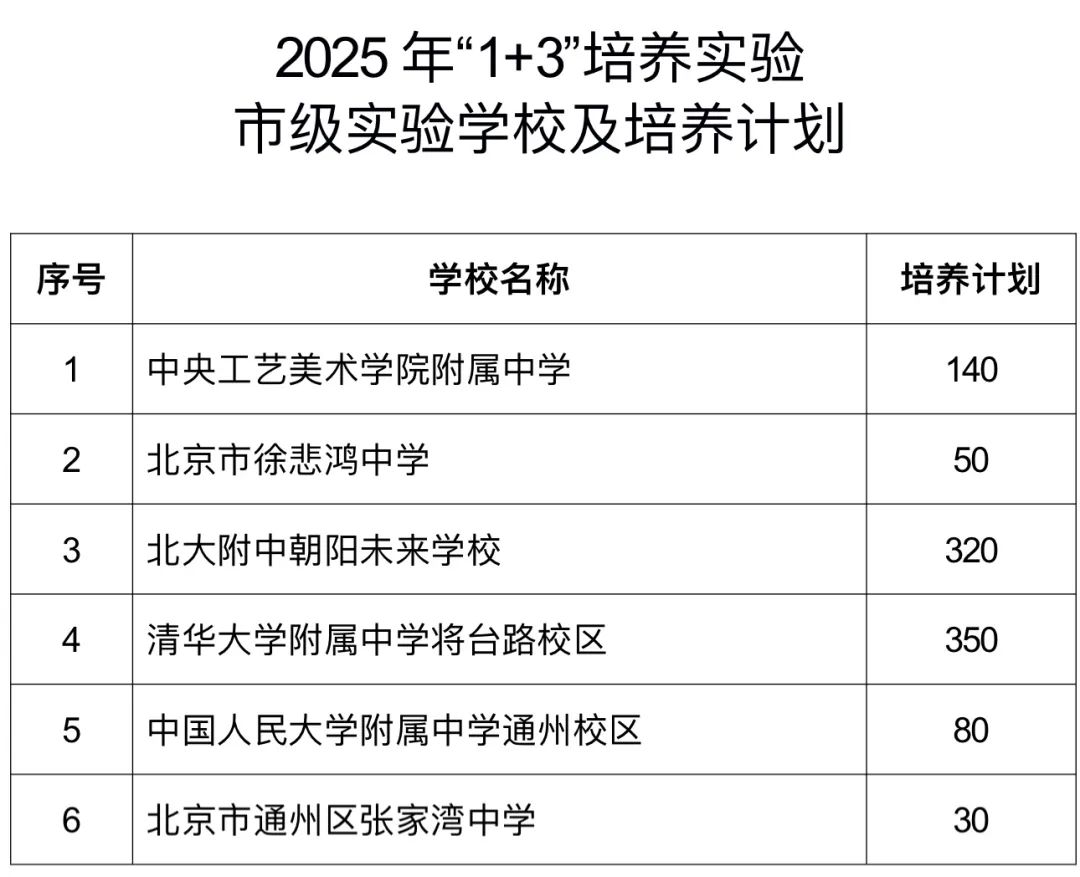

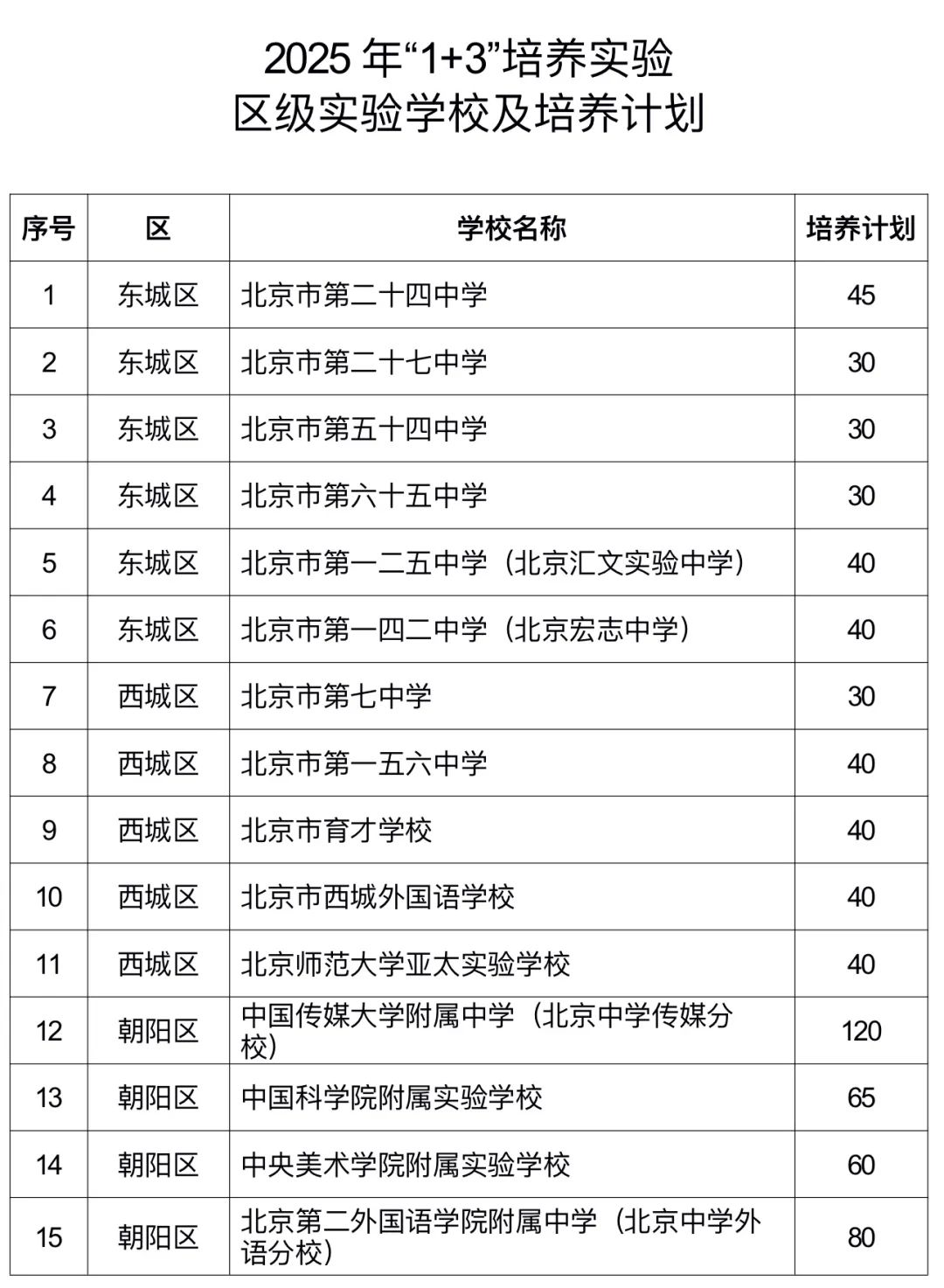

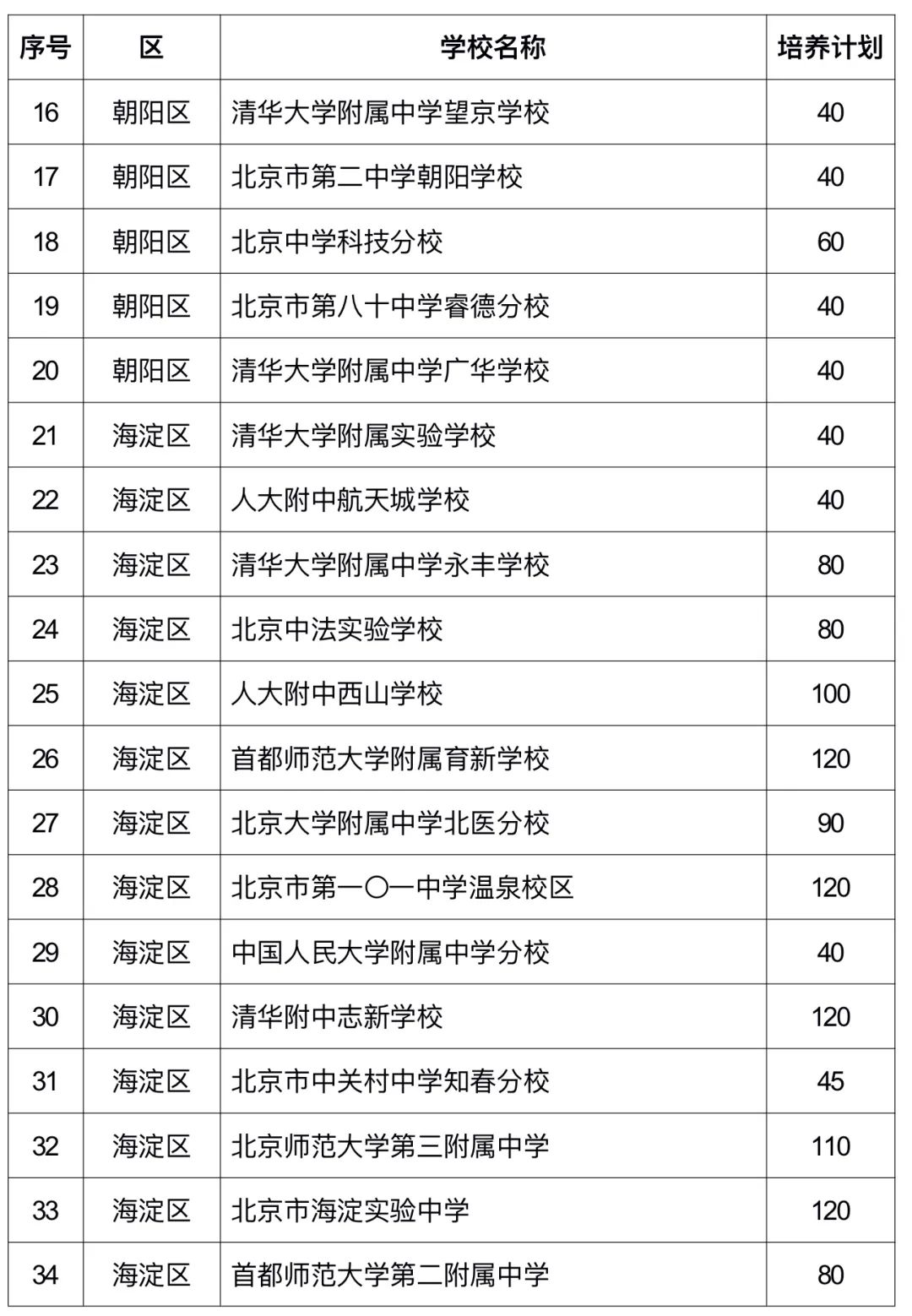

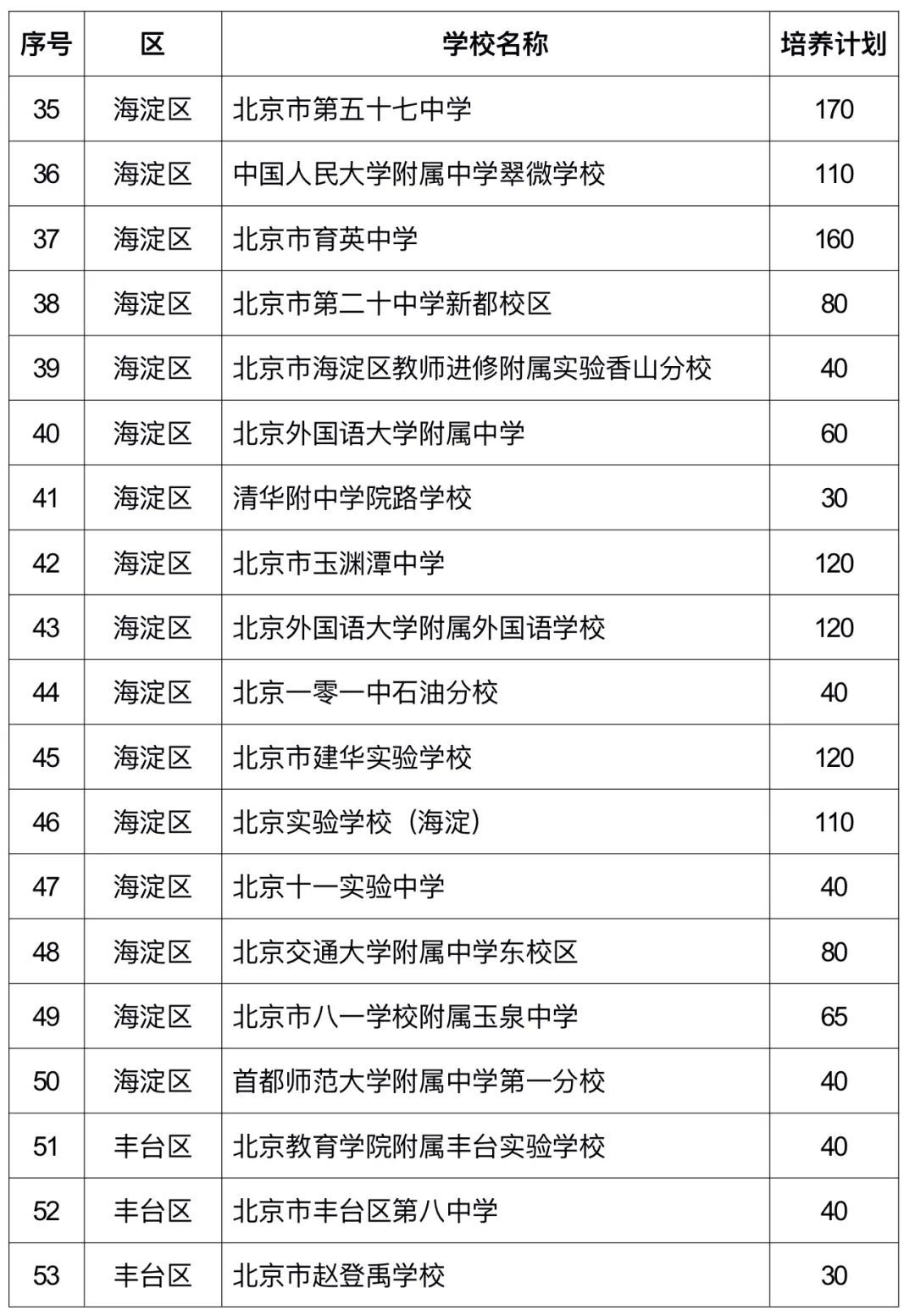

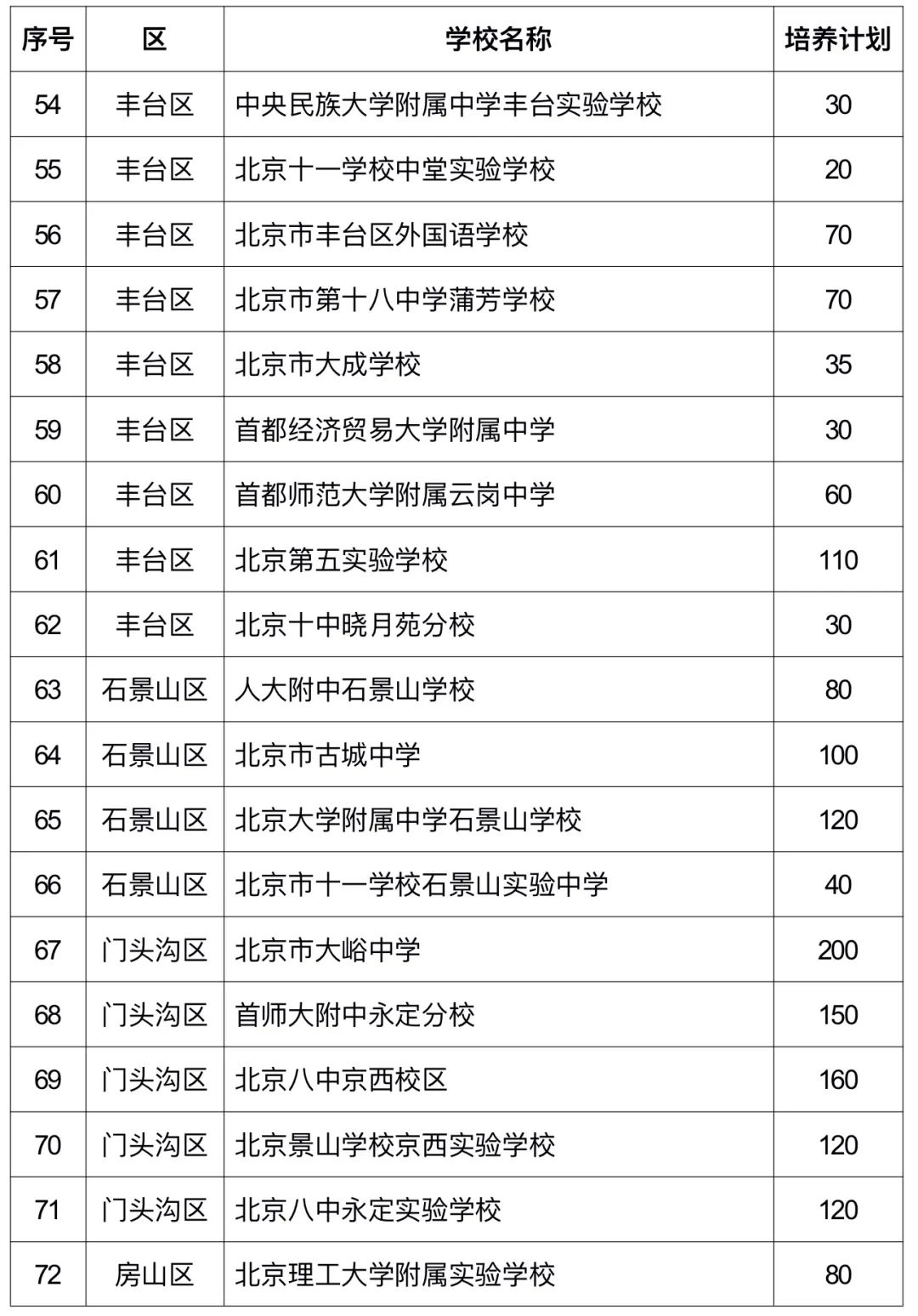

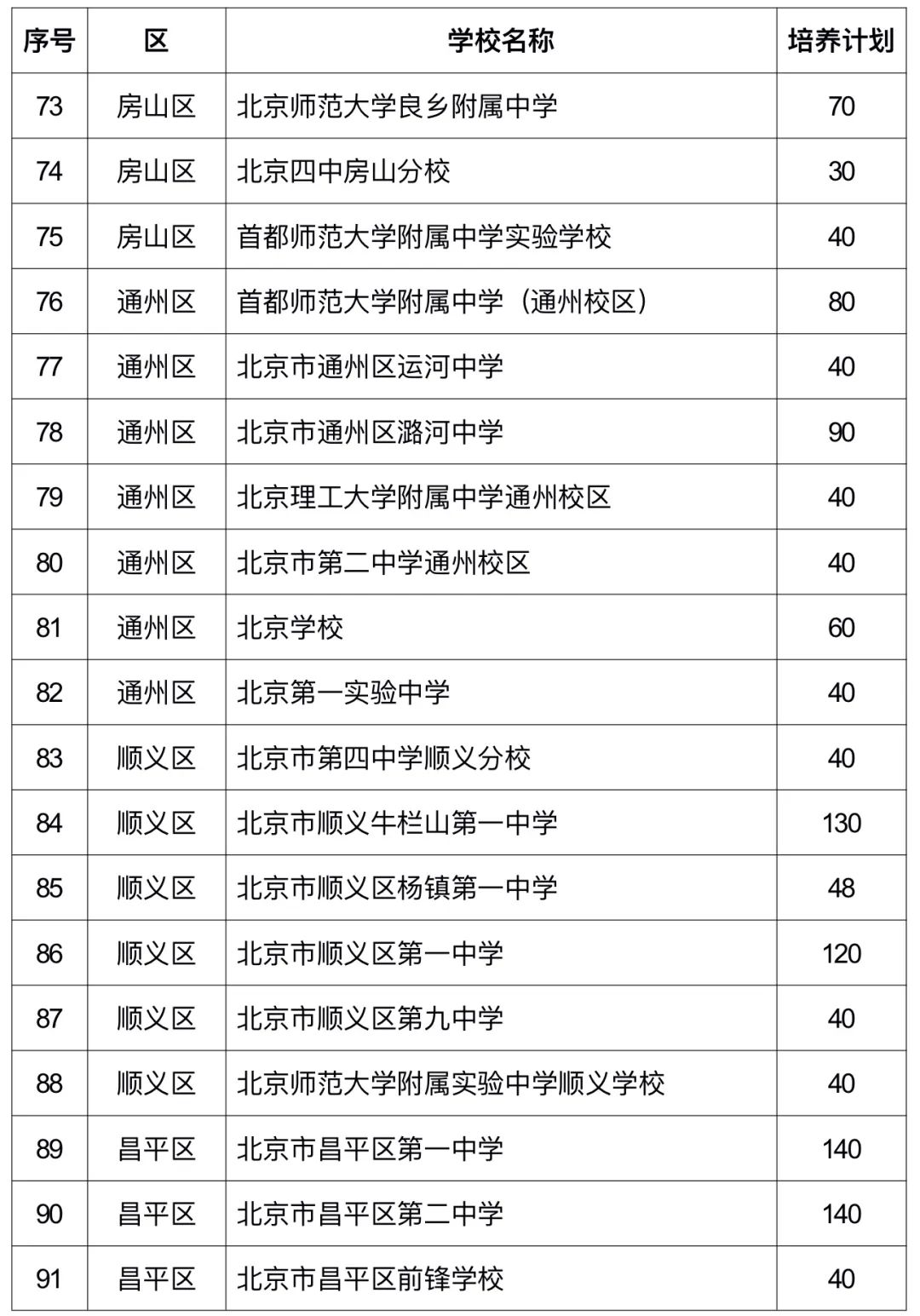

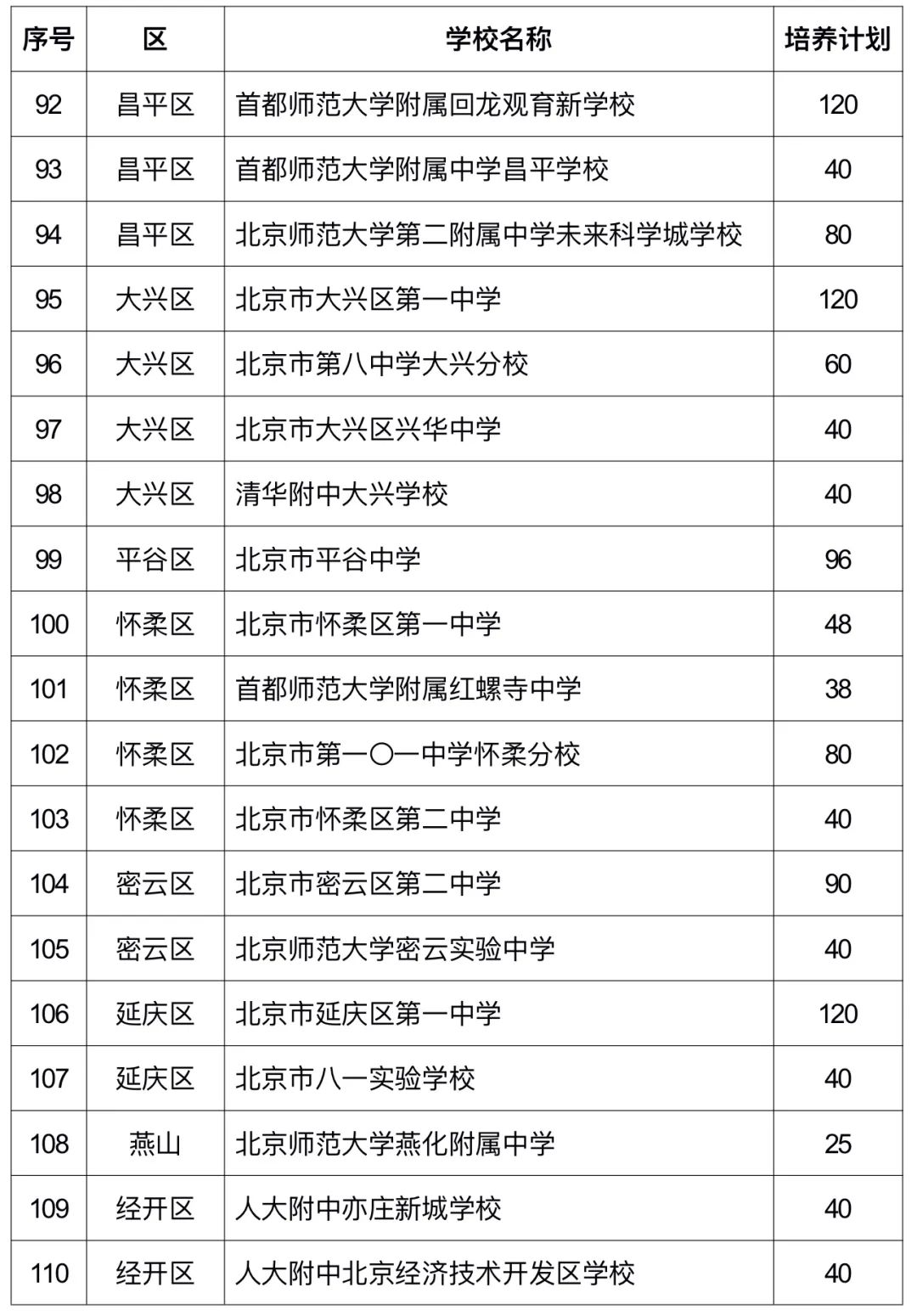

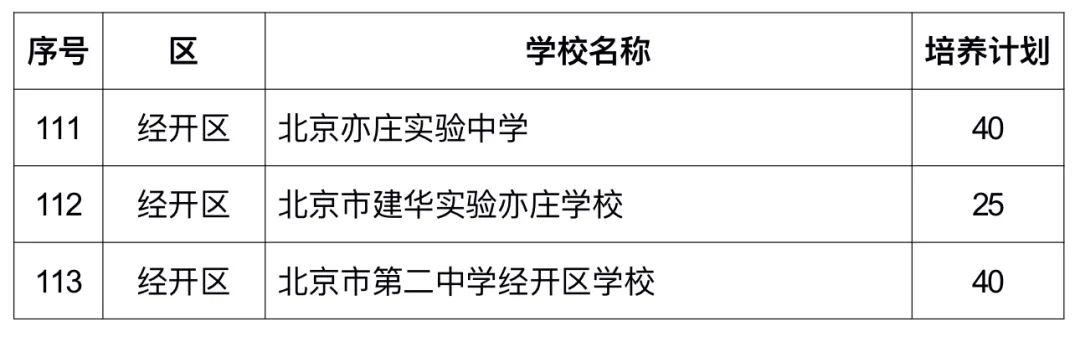

今年,“1+3”实验学校共119所,总培养计划8795人。其中市级实验学校共有6所,培养计划共970人;区级实验学校共113所,培养计划共7825人。

今年“1+3”实验学校增加了一批学校。比如,海淀区的清华大学附属实验学校、人大附中航天城学校、人大附中分校、十一实验中学、首师大附中一分校等,东城区的汇文实验中学等;西城区的156中学、西城外国语学校等;朝阳区的八十中学睿德分校等;丰台区的十一学校中堂实验学校等;通州区的北京第一实验中学、运河中学等;顺义区的北师大实验中学顺义学校等;大兴区的兴华中学等;延庆区的八一实验学校等;经开区的人大附中北京经济技术开发区学校、北京亦庄实验中学等。

依据北京市教育委员会关于做好2025年“1+3”培养实验工作的通知,本市按照学校申报、区级推荐、市级评审等程序,进一步优化“1+3”培养实验学校布局和结构。其中:市级实验学校培养计划面向城六区所有初中学校(其中人大附中通州校区、通州区张家湾中学的培养计划还面向通州区所有初中学校),区级实验学校培养计划面向本区所有初中学校。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵循新阶段首都基础教育“大减法、小加法、多渠道、新载体”总体要求,坚持育人为本、课程为先、统筹实施,持续完善初高中课程贯通的连续培养方式,优化形成布局合理、方式科学、运行规范、考核有力、重在培养的发展样态,加快推进首都基础教育高质量发展。

二、实验安排

(一)实验范围

按照学校申报、区级推荐、市级评审等程序,进一步优化“1+3”培养实验学校布局和结构。其中:市级实验学校培养计划面向城六区所有初中学校(其中人大附中通州校区、通州区张家湾中学的培养计划还面向通州区所有初中学校),区级实验学校培养计划面向本区所有初中学校。

(二)报名条件

具有本市普通高中升学资格和同一学校连续两年初中学籍的初二学生,可报名参加。

(三)报名方式

符合条件的学生,可在规定时间内登录北京市“1+3”培养实验平台(https://yjs.bjedu.cn),自愿在市级实验学校、区级实验学校中分别选择一所报名。已通过市级实验学校面试的学生,不可再报名区级实验学校。

(四)录取方式

实验学校结合学生初中综合素质评价信息,按照1:3比例确定面试名单,并按要求组织面试;经市、区教委认定的特色学校可组织相应专业测试,面试、专业测试方案经区教委审核后实施。严禁组织文化课测试,严禁与社会教育机构合作选拔学生,严禁提前组织校园开放日、收简历等。面试名单和面试结果在学校网站公布。各实验学校录取本校初中学生比例不高于培养总计划的70%。

(五)学生管理

进入实验的学生自初三年级第一学期起在实验学校就读,学籍转入实验学校,按规定参加初中学业水平考试,合格后升入实验学校高中,期间遵照本市中小学校学生学籍管理制度进行管理。进入实验的学生可在初三学业水平考试报名前退出实验,退出学生转回原初中学校,可参加当年中招,但不能参加指标分配批次录取。

温馨提示:

🚀北京市2025年1+3项目正式启动,为了大家更好的备考面试,我们特为大家汇总整理北京1+3相关的面试备考攻略,点击立即下载!另外,欢迎大家加入“初中升学交流群”了解更多1+3等升学内容!立即扫码加入,开启你的升学成功之旅吧!

扫一扫,立即加入

↓↓↓↓↓↓↓↓

如加群失败,可加妮妮老师微信(微信号:13311095027),备注高考年份-姓名-选科等,统一邀请进群哦~

三、有关要求

(一)加强组织领导

市教委统筹全市“1+3”培养实验工作,加强整体规划和政策研究。各区教委要落实属地责任,统筹指导本区实验工作,在师资培训、课程建设、教研机制等方面提供必要保障。各实验学校要落实主体责任,按照培养方案平稳推进实验工作。市、区业务部门加强指导,持续推进优化培养机制。

(二)加强规范管理

各区教委要加强政策解读宣传,做好答疑解惑,引导学生和家长准确把握实验安排和要求,监督指导各实验学校严格规范报名录取工作。各实验学校制定并发布培养公告,经区教委审核通过并报市教委备案后在区校网站或公众号等官方途径公布,培养公告中要公开咨询电话;要科学制定录取标准和工作机制,公平公正确定面试、专业测试以及录取结果;在面试、专业测试环节要全程录像留存备查。如出现违规违纪行为,将取消其实验资格并问责。

(三)加强评估考核

市区教委研究制定“1+3”培养实验评估标准,建立健全培养实验工作诊断提升机制。定期对实验学校工作进行过程性考核评估,四年实验期满对实验学校进行终结性考核验收,强化考核结果运用,推进“1+3”培养实验持续深化。